| 西川 喜代孝 | |

| ニシカワ キヨタカ | |

| 生命医科学部医生命システム学科 | |

| 博士後期課程教授 |

Last Updated :2025/07/10

研究者情報

researchmap

研究分野

経歴

- 同志社大学生命医科学部医生命システム学科 教授, Faculty of Life and Medical Sciences, Department of Medical Life Systems, 2008年04月 - 現在

- - 同志社大学生命医科学部設置準備室 教授, 2007年04月 - 2008年03月

- 国立国際医療センター研究所臨床薬理研究部室長, 1998年 - 2007年

- Harvard Medical School/Beth Israel Deaconess Medical Center, Division of Signal Transduction, Visiting Assistant Professor, 1995年 - 1998年

- 慶應義塾大学医学部薬理学教室 助手, School of Medicine, Department of Pharmacology, 1989年 - 1997年

学歴

- 東京大学, 薬学系研究科, 生命薬学博士課程修了, - 1989年03月

- 東京大学, 薬学系研究科, 生命薬学修士課程修了, - 1986年03月

- 東京大学, 薬学部, 薬学科卒業, - 1984年03月

学位

受賞

- バイオビジネスアワードJAPAN彩都賞

2013年, 日本 - The prize for the Best Poster on Prevention, Control and Treatment: Animal and Human at the 8th International Symposium on Shiga toxin (Verocytotoxin) Producing Escherichia coli Infections

2012年

論文

- Clustered peptide regulating the multivalent interaction between RANK and TRAF6 inhibits osteoclastogenesis by fine-tuning signals

Anzai M.; Watanabe-Takahashi M.; Kawabata H.; Masuda Y.; Ikegami A.; Okuda Y.; Waku T.; Sakurai H.; Nishikawa K.; Inoue J.; Nishikawa K.

Commun. Biol., 8:643, 2025年04月, 研究論文(学術雑誌) - CaMKII-dependent non-canonical RIG-I pathway promotes influenza virus propagation in the acute-phase of infection

Hama S.; Watanabe-Takahashi M.; Nishimura H.; Omi J.; Tamada M.; Saitoh T.; Maenaka K.; Okuda Y.; Ikegami A.; Kitagawa A.; Furuta K.; Izumi K.; Shimizu E.; Nishizono T.; Fujiwara M.; Miyasaka T.; Takamori S.; Takayanagi H.; Nishikawa K.; Kobayashi T.; Toyama-Sorimachi N.; Yamashita M.; Senda T.; Hirokawa T.; Bito H.; Nishikawa K.

mBio, 16(1):e0008724, 2025年01月08日, 研究論文(学術雑誌) - A tetravalent peptide efficiently inhibits the intestinal toxicity of heat-labile enterotoxin by targeting the receptor-binding region of the B-subunit pentamer

Watanabe-Takahashi M.*, Tanigawa T., Hamabata T., Nishikawa K.*

Biochem. Biophys. Res. Commun., 734 150769 , 2024年09月, 研究論文(学術雑誌) - Tailored multivalent peptide targeting the B-subunit pentamer of Cholera toxin inhibits its intestinal toxicity by inducing aberrant transport of the toxin in cells

Watanabe-Takahashi M*; Kumoi K; Yamamoto H; Shimizu E; Motoyama J; Hamabata T; Nishikawa K*

Biochem. Biophys. Res. Commun., 716 149991 , 2024年04月, 研究論文(学術雑誌) - A tailored tetravalent peptide displays dual functions to inhibit amyloid β production and aggregation.

Sato W; Watanabe-Takahashi M; Murata T; Utsunomiya-Tate N; Motoyama J; Anzai M; Ishihara S; Nishioka N; Uchiyama H; Togashi J; Nishihara S; Kawasaki K; Saito T; Saido T. C; Funamoto S*; Nishikawa K*

Commun. Biol., 6(1)383(1) 383 - 383, 2023年04月, 研究論文(学術雑誌) - Novel multivalent S100A8 inhibitory peptides attenuate tumor progression and metastasis by inhibiting the TLR4-dependent pathway

Deguchi A*; Watanabe-Takahashi M; Mishima T; Omori T; Ohto U; Arashiki N; Nakamura F; Nishikawa K*; Maru Y*

Cancer Gene Therapy, Mar. 17;1-12, 2023年03月, 研究論文(学術雑誌) - A tetravalent peptide that binds to the RANK-binding region of TRAF6 via a multivalent interaction efficiently inhibits osteoclast differentiation.

Anzai M; Watanabe-Takahashi M; Kawabata H; Mizuno S; Taguchi Y; Inoue J; Nishikawa K*

Biochem. Biophys. Res. Commun., 636(Pt 1) 178 - 183, 2022年11月, 研究論文(学術雑誌) - Hepatitis B Virus Utilizes a Retrograde Trafficking Route via the Trans-Golgi Network to Avoid Lysosomal Degradation

Ying-Yi Li; Kazuyuki Kuroki; Tetsuro Shimakami; Kazuhisa Murai; Kazunori Kawaguchi; Takayoshi Shirasaki; Kouki Nio; Saiho Sugimoto; Tomoki Nishikawa; Hikari Okada; Noriaki Orita; Hideo Takayama; Ying Wang; Phuong Doan Thi Bich; Astuya Ishida; Sadahiro Iwabuchi; Shinichi Hashimoto; Takeshi Shimaoka; Noriko Tabata; Miho Watanabe-Takahashi; Kiyotaka Nishikawa; Hiroshi Yanagawa; Motoharu Seiki; Kouji Matsushima; Taro Yamashita; Shuichi Kaneko; Masao Honda

Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology, S2352-345X(22)00219-3.(3) 533 - 558, 2022年10月, 研究論文(学術雑誌) - Development of a novel tetravalent peptide that absorbs Subtilase cytotoxin by targeting the receptor-binding B-subunit

Shinichiro Hama; Miki Nakahara; Miho Watanabe-Takahashi; Eiko Shimizu; Hiroyasu Tsutsuki; Kinnosuke Yahiro; Kiyotaka Nishikawa*

Biochem. Biophys. Res. Commun., 629 95 - 100, 2022年09月, 研究論文(学術雑誌) - Identification of a peptide motif that potently inhibits two functionally distinct subunits of Shiga toxin

Miho Watanabe-Takahashi; Masakazu Tamada; Miki Senda; Masahiro Hibino; Eiko Shimizu; Akiko Okuta; Atsuo Miyazawa; Toshiya Senda*; Kiyotaka Nishikawa*

Communications Biology, 4(1), 2021年05月, 研究論文(学術雑誌) - A nontoxigenic form of Shiga toxin 2 suppresses the production of amyloid β by altering the intracellular transport of amyloid precursor protein through its receptor-binding B-subunit

Waka Sato; Miho Watanabe-Takahashi; Takashi Hamabata; Koichi Furukawa; Satoru Funamoto; Kiyotaka Nishikawa

Biochemical and Biophysical Research Communications, 557 247 - 253, 2021年04月, 研究論文(学術雑誌) - The inducible amphisome isolates viral hemagglutinin and defends against influenza A virus infection.

Jumpei Omi; Miho Watanabe-Takahashi; Katsura Igai; Eiko Shimizu; Ching-Yi Tseng; Tomohiro Miyasaka; Tsuyoshi Waku; Shinichiro Hama; Rieka Nakanishi; Yuki Goto; Yuri Nishino; Atsuo Miyazawa; Yasuhiro Natori; Makoto Yamashita; Kiyotaka Nishikawa

Nature communications, 11(1) 162 - 162, 2020年01月09日, 研究論文(学術雑誌) - Synthetic construction of sugar-amino acid hybrid polymers involving globotriaose or lactose and evaluation of their biological activities against Shiga toxins produced by Escherichia coli O157:H7

Koji Matsuoka; Kiyotaka Nishikawa; Yusuke Goshu; Tetsuo Koyama; Ken Hatano; Takahiko Matsushita; Miho Watanabe-Takahashi; Yasuhiro Natori; Daiyo Terunuma

Bioorganic & Medicinal Chemistry, Elsevier {BV}, 26(22) 5792 - 5803, 2018年12月, 研究論文(学術雑誌) - Exosome-associated Shiga toxin 2 is released from cells and causes severe toxicity in mice.

Miho Watanabe-Takahashi; Shinji Yamasaki; Masayuki Murata; Fumi Kano; Jun Motoyama; Jyoji Yamate; Jumpei Omi; Waka Sato; Hirofumi Ukai; Kentaro Shimasaki; Masaya Ikegawa; Miwa Tamura-Nakano; Ryohei Yanoshita; Yuri Nishino; Atsuo Miyazawa; Yasuhiro Natori; Noriko Toyama-Sorimachi; Kiyotaka Nishikawa

Scientific reports, 8(1) 10776 - 10776, 2018年07月17日, 研究論文(学術雑誌) - Tocopherol suppresses 24(S)-hydroxycholesterol-induced cell death via inhibition of CaMKII phosphorylation

Kimura Y; Asa M; Urano Y; Saito Y; Nishikawa K; Noguchi N

Biochimie, 153 203 - 209, 2018年, 研究論文(学術雑誌) - Acquired resistance to Shiga toxin-induced apoptosis by loss of CD77 expression in human myelogenous leukemia cell line

Hattori T; Watanabe-Takahashi M; Nishikawa K; Naito M

Biol. Pharm. Bull., 41 1475 - 1479, 2018年, 研究論文(学術雑誌) - Pleckstrin homology domain of p210 BCR-ABL interacts with cardiolipin to regulate its mitochondrial translocation and subsequent mitophagy

Kentaro Shimasaki; Miho Watanabe-Takahashi; Masato Umeda; Satoru Funamoto; Yoshiro Saito; Noriko Noguchi; Keigo Kumagai; Kentaro Hanada; Fujiko Tsukahara; Yoshiro Maru; Norihito Shibata; Mikihiko Naito; Kiyotaka Nishikawa

Genes to Cells, 23(1) 22 - 34, 2018年01月, 研究論文(学術雑誌) - Synthetic Construction of Sugar-Amino Acid Hybrid Polymers Involving Globotriaose or Lactose and Biological Evaluation against Shiga Toxins produced by Escherichia coli O157:H7

Matsuoka K; Nishikawa K; Goshu Y; Koyama T; Hatano K; Matsushita T; Miho Watanabe-Takahashi M; Natori Y; Terunuma D

Bioorg. Med. Chem., 26(22) 5792 - 5803, 2018年, 研究論文(学術雑誌) - Affinity-Based Screening of Tetravalent Peptides Identifies SubtypeS-elective Neutralizers of Shiga Toxin 2d, a Highly Virulent Subtype, by Targeting a Unique Amino Acid Involved in Its Receptor Recognition

Takaaki Mitsui; Miho Watanabe-Takahashi; Eiko Shimizu; Baihao Zhang; Satoru Funamoto; Shinji Yamasaki; Kiyotaka Nishikawa

INFECTION AND IMMUNITY, 84(9) 2653 - 2661, 2016年09月, 研究論文(学術雑誌) - M-COPA, a novel Golgi system disruptor, suppresses apoptosis induced by Shiga toxin

Takayuki Hattori; Miho Watanabe-Takahashi; Isamu Shiina; Yoshimi Ohashi; Shingo Dan; Kiyotaka Nishikawa; Takao Yamori; Mikihiko Naito

GENES TO CELLS, 21(8) 901 - 906, 2016年08月, 研究論文(学術雑誌) - Development of a Novel Tetravalent Synthetic Peptide That Binds to Phosphatidic Acid

Rina Ogawa; Kohjiro Nagao; Kentaro Taniuchi; Masaki Tsuchiya; Utako Kato; Yuji Hara; Takehiko Inaba; Toshihide Kobayashi; Yoshihiro Sasaki; Kazunari Akiyoshi; Miho Watanabe-Takahashi; Kiyotaka Nishikawa; Masato Umeda

PLOS ONE, 10(7) e0131668 , 2015年07月, 研究論文(学術雑誌) - Identification of a Wide Range of Motifs Inhibitory to Shiga Toxin by Affinity-Driven Screening of Customized Divalent Peptides Synthesized on a Membrane

Mihoko Kato; Miho Watanabe-Takahashi; Eiko Shimizu; Kiyotaka Nishikawa

APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY, 81(3) 1092 - 1100, 2015年02月, 研究論文(学術雑誌) - Proteasome inhibitors prevent cell death and prolong survival of mice challenged by Shiga toxin

Takayuki Hattori; Miho Watanabe-Takahashi; Nobumichi Ohoka; Takashi Hamabata; Koichi Furukawa; Kiyotaka Nishikawa; Mikihiko Naito

FEBS OPEN BIO, 5 605 - 614, 2015年, 研究論文(学術雑誌) - JNK1/2-dependent phosphorylation of angulin-1/LSR is required for the exclusive localization of angulin-1/LSR and tricellulin at tricellular contacts in EpH4 epithelial sheet

Daiki Nakatsu; Fumi Kano; Yuki Taguchi; Taichi Sugawara; Takashi Nishizono; Kiyotaka Nishikawa; Yukako Oda; Mikio Furuse; Masayuki Murata

GENES TO CELLS, 19(7) 565 - 581, 2014年07月, 研究論文(学術雑誌) - Identification of a Peptide-Based Neutralizer That Potently Inhibits Both Shiga Toxins 1 and 2 by Targeting Specific Receptor-Binding Regions

Kazue Tsutsuki; Miho Watanabe-Takahashi; Yasuaki Takenaka; Eiji Kita; Kiyotaka Nishikawa

INFECTION AND IMMUNITY, 81(6) 2133 - 2138, 2013年06月, 研究論文(学術雑誌) - Substrate ectodomain is critical for substrate preference and inhibition of γ-secretase

Funamoto S; Sasaki T; Ishihara S; Nobuhara M; Nakano M; Takahashi M; Saito T; Kakuda N; Miyasaka T; Nishikawa K; Saido TC; Ihara Y

Nature Commun., 4 2529 , 2013年, 研究論文(学術雑誌) - Intracellular phosphatidylserine is essential for retrograde membrane traffic through endosomes

Yasunori Uchida; Junya Hasegawa; Daniel Chinnapen; Takao Inoue; Seiji Okazaki; Ryuichi Kato; Soichi Wakatsuki; Ryo Misaki; Masato Koike; Yasuo Uchiyama; Shun-ichiro Iemura; Tohru Natsume; Ryusuke Kuwahara; Takatoshi Nakagawa; Kiyotaka Nishikawa; Kojiro Mukai; Eiji Miyoshi; Naoyuki Taniguchi; David Sheff; Wayne I. Lencer; Tomohiko Taguchi; Hiroyuki Arai

PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA, 108(38) 15846 - 15851, 2011年09月, 研究論文(学術雑誌) - Recent Progress of Shiga Toxin Neutralizer for Treatment of Infections by Shiga Toxin-Producing Escherichia coli

Kiyotaka Nishikawa

ARCHIVUM IMMUNOLOGIAE ET THERAPIAE EXPERIMENTALIS, 59(4) 239 - 247, 2011年08月 - Transmembrane BAX Inhibitor Motif Containing (TMBIM) Family Proteins Perturbs a trans-Golgi Network Enzyme, Gb3 Synthase, and Reduces Gb3 Biosynthesis

Toshiyuki Yamaji; Kiyotaka Nishikawa; Kentaro Hanada

JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY, 285(46) 35505 - 35518, 2010年11月, 研究論文(学術雑誌) - An Orally Applicable Shiga Toxin Neutralizer Functions in the Intestine To Inhibit the Intracellular Transport of the Toxin

Miho Watanabe-Takahashi; Toshio Sato; Taeko Dohi; Noriko Noguchi; Fumi Kano; Masayuki Murata; Takashi Hamabata; Yasuhiro Natori; Kiyotaka Nishikawa

INFECTION AND IMMUNITY, 78(1) 177 - 183, 2010年01月, 研究論文(学術雑誌) - Yip1A regulates the COPI-independent retrograde transport from the Golgi complex to the ER

Fumi Kano; Shinobu Yamauchi; Yumi Yoshida; Miho Watanabe-Takahashi; Kiyotaka Nishikawa; Nobuhiro Nakamura; Masayuki Murata

JOURNAL OF CELL SCIENCE, 122(13) 2218 - 2227, 2009年07月, 研究論文(学術雑誌) - Type I platelet-activating factor acetylhydrolase catalytic subunits over-expression induces pleiomorphic nuclei and centrosome amplification

Noritaka Yamaguchi; Hiroyuki Koizumi; Junken Aoki; Yumiko Natori; Kiyotaka Nishikawa; Yasuhiro Natori; Yasukazu Takanezawa; Hiroyuki Arai

GENES TO CELLS, 12(10) 1153 - 1161, 2007年10月, 研究論文(学術雑誌) - Regulation of hepatic cholesterol synthesis by a novel protein (SPF) that accelerates cholesterol biosynthesis

Norihito Shibata; Kou-ichi Jishage; Makoto Arita; Miho Watanabe; Yosuke Kawase; Kiyotaka Nishikawa; Yasuhiro Natori; Hiroyasu Inoue; Hitoshi Shimano; Nobuhiro Yamada; Masafumi Tsujimoto; Hiroyuki Arai

FASEB JOURNAL, 20(14) 2642 - +, 2006年12月, 研究論文(学術雑誌) - A multivalent peptide library approach identifies a novel Shiga toxin inhibitor that induces aberrant cellular transport of the toxin

Kiyotaka Nishikawa; Miho Watanabe; Eiji Kita; Katsura Igai; Kazumi Omata; Michael B. Yaffe; Yasuhiro Natori

FASEB JOURNAL, 20(14) 2597 - +, 2006年12月, 研究論文(学術雑誌) - Development of dialyzer with immobilized glycoconjugate polymers for removal of Shiga-toxin

A Miyagawa; M Watanabe; K Igai; MCZ Kasuya; Y Natori; K Nishikawa; K Hatanaka

BIOMATERIALS, 27(17) 3304 - 3311, 2006年06月, 研究論文(学術雑誌) - Syntheses and Vero toxin-binding activities of carbosilane dendrimers periphery-functionalized with galabiose

Akihiro Yamada; Ken Hatano; Koji Matsuoka; Tetsuo Koyama; Yasuaki Esumi; Hiroyuki Koshino; Kumiko Hino; Kiyotaka Nishikawa; Yasuhiro Natori; Daiyo Terunuma

TETRAHEDRON, 62(21) 5074 - 5083, 2006年05月, 研究論文(学術雑誌) - Histidine-tagged Shiga toxin B subunit binding assay: Simple and specific determination of Gb3 content in mammalian cells

IS Shin; K Nishikawa; H Maruyama; S Ishii

CHEMICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN, 54(4) 522 - 527, 2006年04月, 研究論文(学術雑誌) - Structural analysis of the interaction between Shiga toxin B subunits and linear polymers bearing clustered globotriose residues

M Watanabe; K Igai; K Matsuoka; A Miyagawa; T Watanabe; R Yanoshita; Y Samejima; D Terunuma; Y Natori; K Nishikawa

INFECTION AND IMMUNITY, 74(3) 1984 - 1988, 2006年03月, 研究論文(学術雑誌) - Shiga toxin 1causes direct renal injury in rats

ET Yamamoto; M Mizuno; K Nishikawa; S Miyazawa; LS Zhang; S Matsuo; Y Natori

INFECTION AND IMMUNITY, 73(11) 7099 - 7106, 2005年11月, 研究論文(学術雑誌) - Biochemical and molecular characterization of a novel choline-specific glycerophosphodiester phosphodiesterase belonging to the nucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase family

H Sakagami; J Aoki; Y Natori; K Nishikawa; Y Kakehi; Y Natori; H Arai

JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY, 280(24) 23084 - 23093, 2005年06月, 研究論文(学術雑誌) - Identification of the optimal structure required for a Shiga toxin neutralizer with oriented carbohydrates to function in the circulation

K Nishikawa; K Matsuoka; M Watanabe; K Igai; K Hino; K Hatano; A Yamada; N Abe; D Terunuma; H Kuzuhara; Y Natori

JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES, 191(12) 2097 - 2105, 2005年06月, 研究論文(学術雑誌) - Role of mast cells in the development of renal fibrosis: Use of mast cell-deficient rats

S Miyazawa; O Hotta; N Doi; Y Natori; K Nishikawa; Y Natori

KIDNEY INTERNATIONAL, 65(6) 2228 - 2237, 2004年06月, 研究論文(学術雑誌) - Induction of cytokines by toxins that have an identical RNA N-glycosidase activity: Shiga toxin, ricin, and modeccin

C Yamasaki; K Nishikawa; XT Zeng; Y Katayama; Y Natori; N Komatsu; T Oda; Y Natori

BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-GENERAL SUBJECTS, 1671(1-3) 44 - 50, 2004年03月, 研究論文(学術雑誌) - Oral therapeutic agents with highly clustered globotriose for treatment of Shiga toxigenic Escherichia coli infections

M Watanabe; K Matsuoka; E Kita; K Igai; N Higashi; A Miyagawa; T Watanabe; R Yanoshita; Y Samejima; D Terunuma; Y Natori; K Nishikawa

JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES, 189(3) 360 - 368, 2004年02月, 研究論文(学術雑誌) - A therapeutic agent with oriented carbohydrates for treatment of infections by Shiga toxin-producing Escherichia coli O157 : H7

K Nishikawa; K Matsuoka; E Kita; N Okabe; M Mizuguchi; K Hino; S Miyazawa; C Yamasaki; J Aoki; S Takashima; Y Yamakawa; M Nishijima; D Terunuma; H Kuzuhara; Y Natori

PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA, 99(11) 7669 - 7674, 2002年05月, 研究論文(学術雑誌) - A peptide library approach identifies a specific inhibitor for the ZAP-70 protein tyrosine kinase

K Nishikawa; S Sawasdikosol; DA Fruman; J Lai; Z Songyang; SJ Burakoff; MB Yaffe; LC Cantley

MOLECULAR CELL, 6(4) 969 - 974, 2000年10月, 研究論文(学術雑誌) - Induction of protein kinase C zeta-related protein kinase by growth suppression in carcinogen-initiated epidermal cell-line WYF31 cells

K Nishikawa; J Aoki; S Yamamoto; H Sameda; H Kudo; H Nagumo; JC Wang; Y Tsuzuki; H Arai; K Inoue; R Kato

CELLULAR SIGNALLING, 12(1) 15 - 22, 2000年01月, 研究論文(学術雑誌) - Association of protein kinase c mu with type II phosphatidylinositol 4-kinase and type I phosphatidylinositol-4-phosphate 5-kinase

K Nishikawa; A Toker; K Wong; PA Marignani; FJ Johannes; LC Cantley

JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY, 273(36) 23126 - 23133, 1998年09月, 研究論文(学術雑誌) - Activation of phorbol ester responsive form of protein kinase C zeta in association with Ca2+-induced differentiation of primary cultured mouse epidermal cells

K Nishikawa; S Yamamoto; H Nagumo; R Kato

JAPANESE JOURNAL OF PHARMACOLOGY, 73(2) 171 - 174, 1997年02月, 研究論文(学術雑誌) - Determination of the specific substrate sequence motifs of protein kinase C isozymes

K Nishikawa; A Toker; FJ Johannes; SY Zhou; LC Cantley

JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY, 272(2) 952 - 960, 1997年01月, 研究論文(学術雑誌) - THE PRESENCE OF PHORBOL ESTER RESPONSIVE AND NONRESPONSIVE FORMS OF THE ZETA-ISOZYME OF PROTEIN-KINASE-C IN MOUSE EPIDERMAL-CELLS

K NISHIKAWA; S YAMAMOTO; H NAGUMO; K MARUYAMA; R KATO

CELLULAR SIGNALLING, 7(5) 491 - 504, 1995年07月, 研究論文(学術雑誌) - SIDE-CHAIN STRUCTURE IS CRITICAL FOR THE TRANSPORT OF STEROLS FROM LYSOSOMES TO CYTOPLASM

Y SATO; K NISHIKAWA; K AIKAWA; K MIMURA; K MURAKAMIMUROFUSHI; H ARAI; K INOUE

BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-LIPIDS AND LIPID METABOLISM, 1257(1) 38 - 46, 1995年06月, 研究論文(学術雑誌) - KP-10, A NOVEL PROTEIN-KINASE-C SUBSTRATE IN INTACT MOUSE EPIDERMAL-CELLS, IS PHOSPHORYLATED BY NOVEL PROTEIN KINASE-C-ETA AND/OR KINASE-ZETA

K NISHIKAWA; S YAMAMOTO; H NAGUMO; M ISHIHARA; N MURAYAMA; R KATO

CELLULAR SIGNALLING, 6(5) 503 - &, 1994年07月, 研究論文(学術雑誌) - MOBILIZATION OF ACYL CHAINS FROM ENDOGENOUS CELLULAR PHOSPHOLIPIDS INTO CHOLESTERYL ESTERS DURING FOAM-CELL FORMATION IN MOUSE PERITONEAL-MACROPHAGES

K NISHIKAWA; Y SATO; H ARAI; K INOUE

BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA, 1169(3) 257 - 263, 1993年09月, 研究論文(学術雑誌) - SUPPRESSIVE EFFECT OF TRANSFORMING GROWTH-FACTOR-BETA ON THE PHOSPHORYLATION OF ENDOGENOUS SUBSTRATES BY CONVENTIONAL AND NOVEL PROTEIN-KINASE-C IN PRIMARY CULTURED MOUSE EPIDERMAL-CELLS

K NISHIKAWA; S YAMAMOTO; H NAGUMO; C OTSUKA; R KATO

BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS, 193(1) 384 - 389, 1993年05月, 研究論文(学術雑誌) - ANTI-TUMOR-PROMOTING ACTION OF FK506, A POTENT IMMUNOSUPPRESSIVE AGENT

H JIANG; S YAMAMOTO; K NISHIKAWA; R KATO

CARCINOGENESIS, 14(1) 67 - 71, 1993年01月, 研究論文(学術雑誌) - CHARACTERIZATION OF ENDOGENOUS SUBSTRATES FOR NOVEL-TYPE PROTEIN-KINASE-C AS WELL AS CONVENTIONAL-TYPE PROTEIN-KINASE-C IN PRIMARY CULTURED MOUSE EPIDERMAL-CELLS

K NISHIKAWA; S YAMAMOTO; C OTSUKA; R KATO

CELLULAR SIGNALLING, 4(6) 757 - 776, 1992年11月, 研究論文(学術雑誌) - PROTEIN-KINASE C-DEPENDENT AND C-INDEPENDENT ACTIONS OF A POTENT PROTEIN-KINASE-C INHIBITOR, STAUROSPORINE

S YAMAMOTO; H JIANG; K NISHIKAWA; M ISHIHARA; JC WANG; R KATO

EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY-MOLECULAR PHARMACOLOGY SECTION, 227(2) 113 - 122, 1992年10月, 研究論文(学術雑誌) - SYNERGISTIC STIMULATION OF PROSTAGLANDIN-E2 RELEASE BY EPIDERMAL GROWTH-FACTOR AND A TUMOR PROMOTER ANTHRALIN FROM PRIMARY CULTURES OF MOUSE EPIDERMAL-CELLS

E AIZU; S YAMAMOTO; K NISHIKAWA; R KATO

JAPANESE JOURNAL OF PHARMACOLOGY, 57(3) 361 - 366, 1991年11月, 研究論文(学術雑誌) - SCAVENGER RECEPTOR-MEDIATED UPTAKE AND METABOLISM OF LIPID VESICLES CONTAINING ACIDIC PHOSPHOLIPIDS BY MOUSE PERITONEAL-MACROPHAGES

K NISHIKAWA; H ARAI; K INOUE

JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY, 265(9) 5226 - 5231, 1990年03月, 研究論文(学術雑誌) - H-7, A PROTEIN KINASE-C INHIBITOR, INHIBITS PHORBOL ESTER-CAUSED ORNITHINE DECARBOXYLASE INDUCTION BUT FAILS TO INHIBIT PHORBOL ESTER-CAUSED SUPPRESSION OF EPIDERMAL GROWTH-FACTOR BINDING IN PRIMARY CULTURED MOUSE EPIDERMAL-CELLS

T NAKADATE; S YAMAMOTO; E AIZU; K NISHIKAWA; R KATO

MOLECULAR PHARMACOLOGY, 36(6) 917 - 924, 1989年12月, 研究論文(学術雑誌) - METABOLISM OF EXTRACELLULAR PHOSPHOLIPIDS IN TETRAHYMENA-PYRIFORMIS

H ARAI; K NISHIKAWA; K INOUE; Y NOZAWA; S NOJIMA

JOURNAL OF BIOCHEMISTRY, 101(5) 1059 - 1067, 1987年05月, 研究論文(学術雑誌) - PROPERTIES OF ACID PHOSPHOLIPASES IN LYSOSOME AND EXTRACELLULAR MEDIUM OF TETRAHYMENA-PYRIFORMIS

H ARAI; K INOUE; K NISHIKAWA; Y BANNO; Y NOZAWA; S NOJIMA

JOURNAL OF BIOCHEMISTRY, 99(1) 125 - 133, 1986年01月, 研究論文(学術雑誌)

MISC

- Amyloid betaの産生と凝集を共に阻害するペプチド性化合物の開発

佐藤和佳; 舟本 聡; 西川喜代孝

ファルマシア, 60(8) 764 - 768, 2024年08月, 記事・総説・解説・論説等(学術雑誌) - 誘導性アンフィソームはインフルエンザウイルス感染防御に働く

近江純平; 西川喜代孝

生化学, 93 234 - 238, 2021年05月, 記事・総説・解説・論説等(学術雑誌) - 4価型人工ペプチドを用いたホスファチジン酸結合プローブの開発

小川 莉奈; 長尾 耕治郎; 原 雄二; 田村 朋則; 浜地 格; 井上 飛鳥; 青木 淳賢; 高橋 美帆; 西川 喜代孝; 梅田 真郷

脂質生化学研究, 日本脂質生化学会, 57 170 - 173, 2015年05月 - ホスファチジン酸結合性を有する4価型人工ペプチドの開発

小川莉奈; 宮崎俊秀; 長尾耕治郎; 原雄二; 佐々木善浩; 秋吉一成; 稲葉岳彦; 小林俊秀; 高橋美帆; 西川喜代孝; 梅田真郷

日本生化学会大会(Web), (公社)日本生化学会, 87th 2T09A-10(2P-071) (WEB ONLY) - 10], 2014年10月 - JNK依存的なangulin-1/LSRのリン酸化は、上皮細胞シートに形成される三細胞接着点への、angulin-1/LSR及びtricellulinの保持に必須である

中津 大貴; 加納 ふみ; 田口 由起; 菅原 太一; 西園 貴志; 西川 喜代孝; 小田 裕香子; 古瀬 幹夫; 村田 昌之

日本細胞生物学会大会講演要旨集, (一社)日本細胞生物学会, 66回 141 - 141, 2014年05月 - 革新的なペプチド医薬の展望

西川 喜代孝

感染・炎症・免疫, 39 78 - 81, 2010年 - 志賀毒素の細胞内輸送異常を誘導するペプチド、蛋白質核酸酵素

西川 喜代孝

蛋白質核酸酵素, 共立出版, 53(1) 44 - 51, 2008年 - 腸管出血性大腸菌(EHEC)による感染への新たな対策の研究

西川 喜代孝

化学療法の領域, 24 93 - 101, 2008年 - コリン特異的リゾホスホリパーゼCNPP6の機能解析

坂上 秀樹; 青木 淳賢; 緒方 徹; 山本 真一; 小見山 貴継; 阿相 皓晃; 西川 喜代孝; 名取 泰博; 新井 洋由

脂質生化学研究, 日本脂質生化学会, 48 314 - 317, 2006年05月 - ベロ毒素を標的としたO157感染症治療薬

西川 喜代孝

ファルマシア(日本薬学会), 42 319 - 323, 2006年 - 腸管出血性大腸菌感染症

西川 喜代孝

Pharma Medica (メディカルレビュー社), 24 33 - 37, 2006年 - 新規コリン特異的グリセロホスホジエステルホスホジエステラーゼNPP6の同定とその性状解析

坂上 秀樹; 青木 淳賢; 名取 有美子; 西川 喜代孝; 筧 善行; 名取 泰博; 新井 洋由

日本薬学会年会要旨集, (公社)日本薬学会, 125年会(3) 43 - 43, 2005年03月 - O157感染症の新規治療薬の創製

西川 喜代孝

実験医学, 23 200 - 208, 2005年 - べろ毒素によるGb3糖鎖認識機構と阻害剤開発

西川 喜代孝

生化学, 日本生化学会, 75(7) 604 - 609, 2003年07月25日 - ベロ毒素とRicinのサイトカイン誘導活性の比較

山崎 千里; 西川 喜代孝; 小松 誠和; 小田 達也; 名取 泰博

生化学, (公社)日本生化学会, 71(8) 1071 - 1071, 1999年08月 - O157(ベロ毒素)無毒化

西川喜代孝

読売新聞

書籍等出版物

- デブリン生化学原書7版—臨床の理解のために(Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations, 7th Edition)

上代淑人; 澁谷正史; 井原康夫監訳; 西川喜代孝; 翻訳分担

丸善出版, 2012年 - 図説薬理学のポイント("Pretty done quick; Pharmacology, by Johnson, G. E., Brian C. Decker, Inc., 1988")

山本慧監訳; 山本慧; 西川喜代孝; 小沢正悟

医学書院, 1991年

講演・口頭発表等

- COVID-19, Influenza related topics.

Nishikawa K

DOSHISHA WEEK 2020/Webinar, COVOD-19 Research: Challenges and Achievements for the Society, 2021年03月04日, 公開講演,セミナー,チュートリアル,講習,講義等 - Strategic development of peptide-based therapeutic agents against bacterial and viral infections

西川 喜代孝

The 16th Awaji International Forum on Infection and Immunity, 2017年09月05日, 口頭発表(招待・特別) - Peptide-based Stx-neutralizers of treatment of STEC infections

西川 喜代孝

Seminar Series Fall 2015, Pathology and Laboratory Medicine, 2015年09月07日, 口頭発表(招待・特別) - Peptide-based Stx-neutralizers of treatment of STEC infections

西川 喜代孝

International Symposium “New trends of anti-infection strategy” on The 86th Annual Meeting of Japanese Society For Microbiology, 2013年03月20日, 口頭発表(招待・特別) - Peptide-based neutralizers of Shiga toxin

西川 喜代孝

International Union of Microbiological Societies 2011 Congress (IUMS2011), 2011年09月08日, 口頭発表(招待・特別) - A novel Shiga toxin neutralizer for treatment of STEC infections

西川 喜代孝

International Symposium on Cholera and Other Diarrhoeal Diseases, 2006年, 口頭発表(招待・特別) - Neutralizing Shiga toxin

西川 喜代孝

6th International Symposium on “Shiga toxin (Verocytotoxin)-producing Escherichia coli Infections”, 2006年 - THERAPEUTIC AGENTS WITH CLUSTERED CARBOHYDRATES FOR TREATMENT OF STEC INFECTIONS

西川 喜代孝

5th International Symposium on ‘Shiga Toxin (Verocytotoxin) – Producing Escherichia coli Infections’, 2003年, 口頭発表(招待・特別) - Carbosilane dendrimer, a new type of Shiga toxin neutralizer.

西川 喜代孝

4th International Symposium and Workshop on “Shiga toxin (Verocytotoxin)-producing Escherichia coli Infections”, 2000年, 口頭発表(招待・特別)

産業財産権

- 特許権

Abeta産生抑制ペプチドおよびこれを含有する医薬組成物、飲食品

西川喜代孝, 高橋美帆, 舟本聡, 佐藤和佳

特願2021-144907, 学校法人同志社 - 特許権

S100A8阻害ペプチドとこれを含む疾患治療薬

丸義朗, 出口敦子, 西川喜代孝, 高橋美帆, 大戸梅治

PCT/JP2021/020095, 学校法人東京女子医科大学、学校法人同志社 - 特許権

S100A8阻害ペプチドとこれを含む疾患治療薬

丸義朗、出口敦子、西川喜代孝、高橋美帆、大戸梅治

特願2020-096367, 学校法人東京女子医科大学 - 特許権

LT阻害4価ペプチドおよびETEC感染症治療薬

西川喜代孝, 高橋美帆, 谷川哲也

特願2014-128632, 特願2014-128632, 特許第6578546号, 学校法人同志社 - 特許権

EML4-ALK阻害ペプチドおよびこれを含む肺がん治療薬

西川喜代孝, 高橋美帆, 原 大幸, 柴田 識人, 内藤 幹彦

特願2019-157950 - 特許権

p210 PH結合ペプチドおよび慢性骨髄性白血病治療薬

西川喜代孝, 高橋美帆, 島崎健太朗, 長田雅也

特願2018-210822 - 特許権

破骨細胞分化制御ペプチド、および、破骨細胞分化に関連する疾患の含有する治療薬

西川喜代孝, 高橋美帆, 安西聖敬, 川端宏, 水野紗緒利, 井上純一郎, 田口祐

特願2018-163521 - 特許権

抗インフルエンザウイルス活性ペプチドおよびインフルエンザウイルス感染症の予防・治療薬

西川喜代孝, 高橋美帆, 近江純平, 濱信一郎

特願2018-163326 - 特許権

ヘマグルチニン結合ペプチド、および、これを含むインフルエンザウイルス感染症の予防・治療薬

西川喜代孝, 高橋美帆, 近江純平, 山下誠, 本郷桂, 名取泰博, チンイ・ツェン

PCT/JP2017/30158, 学校法人同志社 - 特許権

ヘマグルチニン結合ペプチド、および、これを含むインフルエンザウイルス感染症の予防・治療薬

西川喜代孝, 高橋美帆, 近江純平, 山下誠, 本郷桂, 名取泰博, チンイ・ツェン

特願2016-164971, 特願2016-164971 - 特許権

Stx2阻害4価ペプチドおよびこのStx2阻害4価ペプチドを含む治療薬

西川喜代孝, 高橋美帆, 加藤美帆子

出願番号;特願2013-13746, 特許6422046号 - 特許権

Method of screening toxin-neutralizing peptide, STX2 inhibitory peptide and vero toxin-neutralizing agent.

西川喜代孝

EP Patent (GB, DE, FR, IT, CH) No.1782820, 特許US Patent, No.US 9,103,820 B2 - 特許権

CaMKII阻害ペプチドおよびこれを含有するCaMKII阻害剤

西川喜代孝, 高橋美帆, 西村浩輝, 高柳広, 尾藤晴彦

特許第5754008号, 特願2011-017295, 特許第5754008号, 学校法人同志社 - 特許権

ペプチドのスクリーニング方法

西川喜代孝, 高橋美帆, 加藤美帆子

特許第5718574号, 特願2010-019731, 特許第5718574号 - 特許権

Stx毒性阻害ペプチドおよびStxに起因する疾患の治療薬

西川喜代孝, 高橋美帆, 津々木一恵

特許第5635779号, 特願2010-019728, 特許第5635779号, 学校法人同志社 - 特許権

Method of screening toxin-neutralizing peptide, STX2 inhibitory peptide and vero toxin-neutralizing agent

Nishikawa, Kiyotaka

China Patent No.ZL200580029185.8, 特許EP Patent (GB, DE, FR, IT, CH) No.1782820 - 特許権

CT阻害4価ペプチドおよびコレラ治療薬

西川喜代孝, 高橋美帆, 山本洋, 濱端崇

特願2013-51032, 特願2014-050828, 学校法人同志社、独立行政法人国立国際医療研究センター - 特許権

STX阻害剤ペプチドとベロ毒素中和剤並びに毒素中和性ペプチドのスクリーニング方法

西川喜代孝

Australian Patent No.2005257527, 特許China Patent No.ZL200910205690.3, JST、奈良県 - 特許権

Stx1毒性阻害4価ペプチドおよびこれを含む疾患治療薬

西川喜代孝, 高橋美帆, 加藤美帆子

特許第5897178号, 特願2015-055399, 学校法人同志社 - 特許権

Method of screening toxin-neutralizing peptide, STX2 inhibitory peptide and vero toxin-neutralizing agent

Nishikawa, Kiyotaka

Australian Patent No.2005257527, 特許Australian Patent No.2005257527 - 特許権

Method of screening toxin-neutralizing peptide, STX2 inhibitory peptide and vero toxin-neutralizing agent

西川喜代孝

US Patent, No.US 9,103,820 B2, PCT/JP2005/012286, JST - 特許権

毒素中和性ペプチドのスクリーニング方法

西川喜代孝

NP04367-NT, 特願2004-295405 - 特許権

STX2阻害性ペプチドとベロ毒素中和剤

西川喜代孝

NP04245-NT, 特願2004-189801, JST - 特許権

ベロ毒素中和剤

西川喜代孝, 松岡, 照沼 大陽, 喜多英二, 幡野 健, 名取泰博, 渡邊美帆

NP03415-NT, 特願2004-108483, JST、奈良県 - 特許権

BINDING COMPOUNDS AND METHODS FOR IDENDIFYING BINDING COMPOUNDS

Nishikawa K, Lai H, Songyang Z, Yaffe M.B, Cantley, L.C

US-2003-0148377-A1, 特許U.S. Patent Publication No. US-2003-0148377-A1 - 特許権

ガラビオース結合カルボシランデンドリマー化合物

照沼 大陽, 松岡 浩司, 幡野 健, 名取泰博, 西川喜代孝

特願2002-269761, 特願2002-269761, 株式会社ジーエスプラッツ - 特許権

糖鎖含有カルボシランデンドリマー化合物とその製造方法並びにベロ毒素中和剤と抗ウイルス剤

松岡 浩司, 照沼 大陽, 葛原 弘美, 鈴木 康夫, 名取 泰博, 西川 喜代孝

RTC/JP01/05717, PCT/JP2005/012286RTC/JP01/05717, JST、奈良県

共同研究・競争的資金等の研究課題

- 脂質代謝制御に基づく新規インフルエンザ治療戦略の創製

西川 喜代孝

1)mVenusHA高発現MDCK細胞を用い、IAV感染に対してPVF-tet処理により産生誘導されるamphisomeを高純度に単離する系を確立した。本系においては、細胞をシリンジにて破砕し、デブリスを遠心にて除去後、得られた標品を抗LC3抗体にて標識した。さらにFACSにかけ、mVenusHA陽性、ならびに蛍光標識LC3陽性の画分をamphisomeとして分画した。本amphisomeを用いて、質量分析器LC-MS/MSを用い、タンパクの網羅的解析を行った。その結果、701種のタンパクが検出された。GO解析を行なったところ、確かにウイルス由来であるHAが検出されていること、さらにNS1やM1などのウイルスタンパクも存在していることが示された。またpathway解析の結果、特にARF1やRab familyをはじめとするendnocytosisや小胞輸送に関連するタンパクが多く存在していることが示された。 2)LPCAT1の高発現細胞を用い、誘導性amphisomeの形成ならびにウイルス感受性に対する効果を検討したところ、PVF-tet非存在下でも明らかに誘導性amphisome形成が促進すること、この時抗ウイルス活性が増強することを見出した。さらに、PVF-tetの抗ウイルス活性も十分に観察されることを見出した。このことから、LPCAT1の過剰発現により、PCの代謝サイクルで生じるlyso-PCに優先的にパルミチン酸が導入され、その結果DPPCの産生量が増強されることによりamphisomeの形成が誘導されたと考えられる。今回得られた知見は、すでに明らかにしているLPCAT1のノックダウンの効果とともに、DPPC合成に関わるLPCAT1が誘導性amphisomeの形成ならびにその抗ウイルス活性に必須であることを明瞭に示している。, 日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 2021年04月 -2025年03月, 基盤研究(B), 同志社大学 - 魚類細胞の細胞老化を司る分子機構の解明

梅田 眞郷; 西川 喜代孝

日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 2021年04月 -2025年03月, 基盤研究(B), 同志社大学 - 細胞内新生Sタンパクを標的とした新規COVID-19治療薬の開発

西川 喜代孝; 和久 剛

1)SタンパクのRBD(S1-RBD)を標的としたペプチド性阻害薬の同定(西川・和久);バキュロウイルス発現系を用いてS1-RBDのC末端にHis-tagを導入したS1-RBD-(H6)、ならびにACE2との結合に重要な役割を果たしているアミノ酸(K417, F486, Q493)に個別に変異を導入した一連の変異体を作成した。各種変異体は、培養上性清をNi-ビーズに吸着、洗浄後、イミダゾールにて溶出を行うことにより回収した。さらに、ゲル濾過カラムPD-10によりバッファー交換を行い、回収タンパク質量を定量した。作成した各S1-RBDを用い、野生型ではACE2との十分な結合活性が観察されること、一方で変異体では結合活性が減弱していることを確認した。確認にあたっては、ACE2をELISAプレートに固相化し、各S1-RBDを添加後、結合したS1-RBDを抗His-tag抗体を用いて検出した。使用した変異S1-RBDの中でもK417A-S1-RBDで最も結合活性が減弱していること、すなわちK417がACE2との結合に最も重要な役割を果たしていることを見出した。そこで、野生型S1-RBDとK417A-S1-RBDを用い、多価型ランダムペプチドライブラリー法による高親和性モチーフの取得を行うこととした。多価型ランダムペプチドライブラリー(7箇所のランダムアミノ酸部位を含むペプチドを4本有する4価型ペプチドライブラリー)をセルロースシート上に合成したものを用い、野生型S1-RBDとK417A-S1-RBDでブロットし、抗His-tag抗体を用いて各スポットへの結合量を評価する。その結果、K417A-S1-RBDよりも野生型S1-RBDにより強く結合することを指標にスクリーンングを行うことにより、最適アミノ酸とそのpositionを同定する。, 日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 2021年07月 -2024年03月, 挑戦的研究(萌芽), 同志社大学 - ラメラボディ様構造を誘導し感染防御に働く次世代抗インフルエンザ薬の創出

西川 喜代孝

我々は、A型インフルエンザウイルス(IAV)のヘマグルチニン(HA)に結合し、顕著な抗ウイルス能を発揮する4価型HA阻害ペプチド、PVF-tetを同定している。PVF-tetは細胞内で新生されたHAに結合し、ラメラボディ様構造体形成を誘導し、そこにHAを隔離することで機能する。本研究では、このラメラボディ様構造体が、オートファジー経路の活性化により形成されるオートファゴソームの一形態、誘導性アンフィソームであることを見出した。さらにこの誘導性アンフィソーム形成時には細胞の脂質代謝がダイナミックに変動することを見出した。本知見は、脂質代謝制御によるIAV制御という新たな概念を提唱している。, 日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 2017年04月 -2021年03月, 基盤研究(B), 同志社大学 - マスとしてウイルス感染防御に働く新規脂質構造体、誘導性ラメラボディの機能解析

西川 喜代孝

1)PVF-tetによるHA含有液胞状オルガネラの形成機構の解明:電子顕微鏡を用いてその微細構造を解析したところ、内腔にラメラ構造ならびに電子密度の高い構造体を有しており、その形態的性状がアンフィソームとよく一致することを見出した。免疫染色による解析を行ったところ、後期エンドソーム系、ならびにオートファゴソーム系の分子マーカー(LAMP1, LC3, p62)が局在することが明らかとなった。さらに、オートファゴソーム形成に必須の分子であるULK1ならびにPIK3C3を欠損する細胞では、本オルガネラの形成がほとんど観察されなくなること、さらにその抗IAV活性も消失することを見出した。これらの結果は、本液胞状オルガネラがオートファジーの分子機構に依存して形成されるアンフィソーム様構造体であることを示している。 2)HA含有液胞状オルガネラの単離法の確立:密度勾配遠心法による分離、さらにフローサイトメトリー(FCM)による濃縮を試みた。密度勾配遠心に使用する媒質について検討を行い、iodixanolを媒質として、他のオルガネラと効率よく分離できる条件を決定した。さらに、FCMを用い、ABCA3発現量を指標に分画し、最終的に他のオルガネラをほとんど含まない純度で分画することができた。現在、質量分析機を用いて含有リン脂質を分析中であり、これまでに特徴的な分子種を複数種同定している。 3)HA含有液胞状オルガネラ形成におけるコレステロールの関与:メチルベータシクロデキストリン処理にてコレステロールを低減したMDCK細胞を用い、本オルガネラ形成への影響を検討した。その結果、コレステロール除去により、形成が阻害され、同時にPVF-tetによる抗ウイルス活性もキャンセルされること、すなわちコレステロールが必須の役割を果たしていることを見出した。, 日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 2018年04月 -2020年03月, 新学術領域研究(研究領域提案型), 同志社大学 - Shiga toxin2による腸管出血生大腸菌感染症重篤化の分子機構の解明

西川 喜代孝

志賀毒素(Stx)はO157:H7に代表される腸管出血性大腸菌が産生する主要な病原因子であり、時に致死的な合併症を引き起こす。最も頻繁に検出されるStxは、Stx1aとStx2aであるが、個体に対する毒性はStx2aのほうがはるかに強い。しかしながら、その強毒性発現の分子機構は不明であった。本研究により、Stx2aは一旦標的細胞に侵入した後、膜構造体をとって遊離すること、Stx1aではこのような現象は起こらないこと、さらにその構造体をとったStx2aが個体での強毒性を発揮する本態であることが示された。本知見により本疾患の治療にむけた新たな創薬分子の設定が可能となった。, 日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 2012年04月 -2016年03月, 基盤研究(B), 同志社大学 - クラスター効果を利用した抗インフルエンザ薬の開発

西川 喜代孝

A型インフルエンザウイルスの表面タンパク質であるHAは3量体を形成することで非常に強く標的細胞に結合する(クラスター効果). 本研究では, このクラスター効果に基づく高親和性結合を阻害する阻害剤を開発するための新しい方法, 多価型ペプチドライブラリー法を用いて, HA3量体に特異的かつ高親和性に結合するペプチドモチーフを同定した。本モチーフを有する化合物は,ウイルス粒子の標的細胞への侵入を強力に阻害するペプチド性阻害剤として期待される., 日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 2006年 -2009年, 基盤研究(B) - クラスター効果を活用した新しいテーラーメード創薬技術の確立

西川 喜代孝

前年度に確立した、Stx2B-subunitとマルチバレントペプチドライブラリーとの結合の高感度検出法(ALPHA法)、ならびにマルチバレントペプチドライブリーの最適核構造を用い、以下の検討をおこなった。 1 Stx2B-subunitに対する1 position固定ライブラリーを用いたスクリーニング 得られた最適核構造(MA-XXXX-AU)_4-3Lysに、XXXZXXXの配列からなるライブラリーを導入する。Zは固定アミノ酸を示す。 (MA-XXXZ_1XXX-AU)_4-3Lys, (MA-XXXZ_2XXX-AU)_4-3Lys,〜 今回スクリーニングの効率を上げるため、Zの位置に性質の異なるアミノ酸ミックスチャーを導入した。すなわちZが、(G,A), (V,L,I,M), (F,Y,W), (S,T), ((D,E), (N,Q), (K,R,H), (P)から構成される8種のライブラリーを合成し、Stx2B-subunitとの結合をALPHA法で検討した。検討にあたっては、bgを下げるための試みとして、1)Stx2B-subunit変異体を大量に存在させる、2) 系に界面活性剤、あるいはBSAを導入する、3) ligandとtargetの量比を詳細に検討する、以上の検討を行った。最終的にbgを十分に抑制する条件を決定することができ、本条件で上記8種のライブラリーのスクリーニングを行ったところ、(K,R,H)を有するライブラリーに特異的な結合が観察された。本結果はこれまで得られていたStx2B-subunitが塩基性アミノ酸クラスターを選択するという結果と合致しており、本系の方向性の正しさが証明された。現在K,R,Hの絞り込み、さらに固定アミン酸を増やした検討を順次すすめている。, 日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 2007年 -2008年, 萌芽研究, 同志社大学 - 病原性大腸菌O157感染症治療薬開発のための基盤研究

名取 泰博; 西川 喜代孝; 松岡 浩司

病原性大腸菌O157の主たる病原因子であるベロ毒素は、細胞表面に存在する糖脂質Gb3のグロボ3糖と結合し、その毒性を発揮する。我々はこれまで、分子内に複数のグロボ3糖を有するカルボシランデンドリマー及びアクリルアミド(AA)ポリマーを合成し、これらが試験管内及び動物個体内でベロ毒素と強く結合し、その毒性を中和することを報告した。本研究では、1型及び2型ベロ毒素(Stx1及びStx2)の中和に最適なデンドリマー構造を調べ、デンドリマーによるベロ毒素の中和にはダンベル型のデンドリマー構造でその両端に糖鎖クラスターが存在すること、両クラスター間の距離は1.1nm以上であること、毒素との結合には計4個のグロボ3糖で充分だが、血中での中和には最低計6個(片方のクラスターに3個)以上の糖鎖があること、クラスター内の糖鎖は同一ケイ素に結合していること、が必要であることを明らかにした。またこのデンドリマー骨格のダンベル型構造は試験管内における中和活性には必要なく、個体内において毒素と複合体を形成した後にマクロファージによって処理されるのに必要であることがわかった。さらにデンドリマーのコア部分とグロボ3糖の間のスペーサーの長さ及び疎水性の異なる化合物を作成し、毒素結合活性との関係を調べた結果、最初に作成したデンドリマー構造が最も中和活性が強いことがわかった。一方、AAポリマーについてポリアクリルアミド骨格とグロボ3糖との間のスペーサーの長さを変えたポリマーを作製し、ベロ毒素との結合活性を調べたところ、同様に初期のポリマーが最も強い活性を示すことがわかった。以上の結果から、Stx1とStx2の毒性中和に最適な構造が明らかになり、O157感染症治療薬開発の基盤が得られたと考える。, 日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 2005年 -2007年, 基盤研究(B), 国立国際医療センター(研究所) - セミインタクト細胞を用いたVero毒素の輸送・毒性現機構の可視化解析

村田 昌之; 西川 喜代孝

Vero毒素(O-157毒素)は細胞のエンドサイトーシス経路によって細胞内に取り込まれ、リソソーム経路を回避しながらゴルジ体へと移行し、さらに分泌経路を遡り小胞体(ER)内へ移行する。そして、小胞体内腔から毒素活性のあるAサブユニットが細胞質へ移行することで毒性を発揮する。その輸送経路・制御機構を明らかにすることは毒性発現の予防や疫学的見地から有用であるばかりか、本来、厳格な選別機構で制御されているはずのエンドサイトーシスとエキソサイトーシス経路の曖昧さと両者のクロスロードを制御する分子機構を明らかにできる。本研究では、細胞膜を一部透過性にしたセミインタクト細胞系と細胞内小胞輸送可視化技術を駆使して、哺乳動物細胞における外来細胞毒素(Vero毒素)の細胞内進入機構とその毒性発現制御機構を明らかにすることを目的とした。本年度までに、Vero毒素をリコンビナントタンパク質として大腸菌により大量調製する系を確立した。生細胞内輸送過程を追跡するためCy2標識したを蛍光標識毒素をプローブとして細胞内輸送過程追跡に用いた。その結果、毒素受容体を持つVero生細胞における蛍光標識毒素の細胞内輸送過程(細胞膜→エンドソーム→ゴルジ体→小胞体)を可視化することに成功した。さらに、後期エンドソーム→TGN間の輸送過程をより詳細に検討する目的で、マンノース6リン酸受容体(cation-dependent)のGFP融合タンパク質(GFP-Man6-P受容体)の細胞内動態の可視化と輸送キネティックスの解析法の樹立した。また、セミインタクトVero細胞を用い、蛍光標識毒素及びGFP-Man6-P受容体の細胞内移行過程の可視化再構成し、毒素及びGFP-Man6-P受容体の後期エンドソーム→ゴルジ体(TGN)間輸送過程を細胞質依存的に再構成することができた。, 日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 2004年 -2005年, 特定領域研究, 東京大学 - カルボシランデンドリマーを基本骨格としたベロ毒素中和剤の開発

西川 喜代孝; 名取 泰博

1)末端機能ユニット(Gb3の糖鎖部)数、核構造の異なるカルボシランデンドリマーの合成 カルボシランデンドリマーはケイ素原子を核に持ち、スペーサーを介して末端機能ユニットを結合した基本構造を持つ。まず、末端機能ユニットとして、ベロ毒素受容体であるGb3の糖鎖部(グロボ3糖)を9,18,36個有する第1、及び第2世代のカルボシランデンドリマーを新たに合成し、ベロ毒素(Stx)の細胞障害活性の中和活性、Stxに対する結合活性、の両活性についてその他のカルボシランデンドリマーと比較検討を行った。その結果、Stxに対する強い中和活性には、1分子中のグロボ3糖数が6個で十分であること、むしろ個々のグロボ3糖の空間的距離がクラスター効果の発現に重要であることが明らかとなった。 2)グロボ3糖数、核構造の異なるカルボシランデンドリマーの生体における活性評価 これまでに合成してきた一連のカルボシランデンドリマーを用い、生体内におけるStxの毒性中和活性について比較検討を行った。具体的には、マウスに致死量のStx2を単独投与または各化合物と共投与し、致死性の阻害活性について検討を行った。 その結果、合成した第0-3世代すべてのカルボシランデンドリマーのうちStxによる致死性を有効に阻害したのは、第1世代でグロボ3糖数が6個の化合物、第2世代でグロボ3糖数が18個の化合物の2種のみであった。両者に共通する構造上の特徴は、スペーサーを介して左右対称にグロボ3糖を3個、および9個づつ有する点である(dumbbell型)。一方両化合物のStx1および2それぞれのB-subunitに対するKd値をBiacoreを用いて決定したところ、他の第1世代、第2世代のカルボシランデンドリマーと大きな差違は認められなかった。これらの結果から、末端機能ユニットとしてグロボ3糖を高度に集積させたカルボシランデンドリマーが、生体内においてStx中和活性を示すためには、Stxに対して高い親和性を持って結合するだけでは不十分であること、その構造中グロボ3糖は左右対称にdumbbell型に配置されていることが必要であること、が明らかとなった。現在、生体内で有効に作用するための最適構造を決定するために、dumbbell型を基本骨格とし、そこに存在しているスペーサーの長さ、末端のグロボ3糖数、などのfactorについて最適化を行いつつある。, 日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 2001年 -2002年, 基盤研究(C), 国立国際医療センター(研究所) - ハイブリッドペプチドライブラリー法を用いたベロ毒素阻害剤の開発

西川 喜代孝; 名取 泰博

1.ハイブリッドペプチドライブラリーの作成;Gb3(Galα1-4Galβ1-4Glcα1-ceramide)の糖鎖部分、Galα1-OH, Galβ1-OHの各-OH基に脱離基を結合させたのち、セリンの-OH基とグリコシド縮合を行い、セリンに各糖が結合したアミノ酸アナログ2種を合成した。平成11年度にGalα1-セリンを、12年度にはGalβ1-セリンを用いてハイブリッドペプチドライブラリーを合成した。 2.ベロ毒素に対する高特異性、高親和性結合モチーフの決定;まず固定化酵素に対する高親和性ペプチドがペプチドライブラリー法を用いて決定できるか否かを、チロシンキナーゼZAP70を用いて検討した。その結果、強力な阻害剤として働く高親和性ペプチドモチーフが本方法を用いて決定できることが明らかとなった(研究発表1)。そこでGlutathione-S-Transferase(GST)融合ベロ毒素アフィニティカラムを作成し、1で合成したハイブリッドペプチドライブラリーからベロ毒素に対する高特異性、高親和性結合モチーフのスクリーニングを行った。その結果、Galα1-セリンの存在する位置をposition 0として、position+3,+4にかけてGluなどの酸性酸に対して、またposition+1ではVal対して高い選択性が認められた。これまでにBサブユニット上に2箇所の糖鎖結合サイト(サイトI、サイトII)が存在することが明かとなっており、その結晶構造から類推し、本モチーフを有するハイブリッドペプチドはサイトIに強固に結合していると予想された。今後はアミノ末端側のモチーフを決定するとともに、カルボキシ末端側のモチーフの情報と合わせて、より強力なベロ毒素結合ペプチドを決定する予定である。, 日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 1999年 -2000年, 基盤研究(C), 国立国際医療センター(研究所) - プロテインキナーゼCζの存在多様性と細胞増殖における役割

山本 慧; 西川 喜代孝

まず、WYF-31細胞の増殖制御に伴う1-PKCζ, h-PKCζK変化について10%FCS存在下で増殖期にある細胞と、0.5%FCS存在下で静止期にある細胞での比較を行った。その結果、増殖を制御させると可溶性画分、膜画分ともにh-PKCζK量が減少し1-PKCζの量が増加することが明らかとなった。このことは、1-PKCζ, h-PKCζ各々が細胞周期特異的な役割を果たしている可能性を示唆している。次に、両PKCζの差異を分子レベルで明らかにする目的でPKCζのC末端ペプチドに対する特異的抗体を作製し、更にこの抗体を用いた抗体カラムによる検討を行った。その結果、h-PKCζは効率よく抗体カラムに吸着するのに対し、1-PKCζはほとんど吸着しないことが明らかとなった。このことは、1-PKCζはintactの状態ではC末端の抗体に対し、認識されにくい構造になっていることを示している。そこで次に、1-PKCζ, h-PKCζは同一のタンパクに由来しているのか否かを検討するためWYF-31細胞にPKCζの遺伝子を導入し、stableにPKCζを高発現させた細胞を樹立し両PKCζの発現量を比較、検討した。その結果、得られた3株の高発現株いずれにおいてもh-PKCζの発現量がWYF-31細胞に比べて顕著に増大していること、1-PKCζの発現量についてはWYF-31細胞と差異は認められないことが明らかとなった。これらの結果は、h-PKCζは従来報告されているPKCζに相当するものであり、1-PKCζはh-PKCζとは別のタンパクに由来している可能性を示している。更に両者は外来性基質のリン酸化、及び自己リン酸化に関してco-factor要求性が異なることを確認しており、この結果も上記の可能性を示唆している。 以上の結果から、WYF-31細胞にはPKCζのC末端ペフチド抗原に対するエピトープを共有し、酵素学的性質からも同じaPKCアイソザイムのグループに分類されるものの、従来のPKCζとは異なるタンパクに由来すると考えられる1-PKCζが存在することで、更に1-PKCζは静止期的WYF-31細胞において重要な役割を果たしている可能性が示された。, 日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 1995年 -1995年, 一般研究(C), 慶応義塾大学 - 表皮細胞に存在するCキナーゼアイソザイムの同定及び細胞内情報伝達機構における役割

西川 喜代孝

強力な発癌プロモーターであるphorbol 12-myristate 13-acetate(PMA)は、Cキナーゼ(PKC)を活性化することが知られており、PKCを介する細胞内情報伝達機構の異常が発癌プロモーション過程に重要な関わりを持つと推察されている。PKCはその構造上の違いからconventional PKC(cPKC),novel PKC(nPKC),atypical PKC(aPKC)の3つのグループに大別されている。これらアイソザイムの局在性は臓器や細胞種によって異なっており、各々が異なった役割を果たしていると考えられている。我々は既にマウス皮膚2段階発癌実験の標的細胞と考えられる初代培養表皮細胞を用い、cPKC及びnまたはaPKC各々の内在性基質蛋白を見い出している(K.Nishikawa et al.,Cell.Signal.,4,1992,757-776)。本研究では、これら内在性基質蛋白のリン酸化に関与するPKCアイソザイムを同定し、さらに発癌プロモーション過程における各PKCアイソザイムの役割を解明することを目的とする。その結果、この細胞にはcPKCに属するPKCα,nPKCに属するPKCη,及びaPKCに属するPKCζの3種のPKCアイソザイムが存在すること、そのうちPKCζが最も豊富に存在することがアソザイム特異的抗体を用いたウエスタンブロット法により明かとなった。さらに我々が無傷細胞でnまたはaPKCの基質として見い出した、KP-10蛋白について部分精製を行い、表皮細胞由来の各PKCアイソザイム標品を用いてin vitroリン酸化による検討を行った結果、KP-10蛋白はPKCη及びPKCζの基質として働き得ることが明かとなった。これらの結果は、表皮細胞をPMAで刺激したときには複数のPKCアイソザイムが活性化し、各々が固有の基質蛋白をリン酸化することにより、細胞内情報伝達機構に関与していることが明らかとなった。, 日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 1994年 -1994年, 奨励研究(A), 慶応義塾大学 - 表皮細胞に存在するCa^<2+>依存性および非依存性Cキナーゼ基質蛋白に関する解析

西川 喜代孝

我々は既にマウス培養表皮細胞を用い、phorbol 12-myristate 13-acetate(PMA)により10個の内在性蛋白のリン酸化レベルが変化すること、またこれらのうち3つの蛋白、KP-1(pI4.7/23,000Mr)、KP-2(pI4.7/20,700Mr)、KP-10(pI4.7/25,500Mr)のリン酸化レベルはPMA刺激により著しく亢進することを見いだしている。さらに無傷細胞において、KP-1及びKP-2はCa^<2+>依存性Cキナーゼ(cPKC)の活性化を介して、またKP-10はCa^<2+>非依存性Cキナーゼ(nPKC)の活性化を介しそれぞれリン酸化されることを明らかにしている(K.Nishikawa et al.,Cell.Signal.,4,1992,757-776)。本研究ではこれらの基質蛋白をプローブとし、表皮細胞に対して強力な増殖抑制作用を有するtransforming growth factor-beta(TGF-beta)の細胞内情報伝達機構におけるcPKC及びnPKCの関与を検討した。 その結果、TGF-beta(3ng/ml)はPMAにより亢進されるKP-1,KP-2,KP-10のリン酸化反応を強力に抑制することが明らかとなった。一方、TGF-betaはあらかじめPMAによりリン酸化されたこれら3つの蛋白の脱リン酸化反応は促進しなかった。このことはTGF-betaによるリン酸化反応の抑制は脱リン酸化反応の促進によるものではないことを示している。表皮細胞をTGF-beta(3ng/ml)で1時間処理すると、可溶性画分及び膜画分のcPKC活性(Ca^<2+>-dependent KP-1 and KP-2 phosphorylating activity)は強く抑制されたが、nPKC活性(Ca^<2+>-independent KP-10 phosphorylating activity)は変化しなかった。このことは、TGF-betaはcPKC活性を抑制することによりcPKCを介する細胞内蛋白リン酸化反応を抑制するがnPKCを介する細胞内蛋白リン酸化反応についてはそれとは異なった機構により抑制していることを示している。以上の結果からTGF-betaの細胞内情報伝達機構にはcPKC及びnPKCが関与していること、さらに両者の関与機構は異なることが明らかとなった。, 日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 1993年 -1993年, 奨励研究(A), 慶応義塾大学 - 発癌における完全プロモ-タ-と不完全プロモ-タ-の差異に関する分子薬理学的研究

山本 慧; 西川 喜代孝

まず報告されている事実を確認するために、マウス皮膚2段階発癌実験系において完全プロモ-タ(TPA)と不完全プロモ-タ-(mezerein,RPA,合成ジアシルグリセロ-ル)の腫瘍形成に及ぼす効果を比較検討した。その結果,完全プロモ-タ-に比し形成された腫瘍の数はかなり少ないが不完全プロモ-タ-のみでも明らかな腫瘍形成が認められた。イニシエ-ション後最初の2回についてはTPAを塗布し、その後mezereinないし,PRAを塗布した群では不完全プロモ-タ-のみを塗布した群に比し腫瘍の数は増加したが顕著な差は見られなかった。これらの実験事実は従来報告されていた完全プロモ-タ-と不完全プロモ-タ-の差異が質的に明白なものでは無い可能性を示していると思われる。次に発癌プロモ-ションと密接な関係にあるとされているプロモ-タ-による表皮ODC誘導と炎症誘発作用について比較したところ、TPA,mererein,RPA,合成ジアシルグリセロ-ルのすべてがほぼ同様の時間経過でODCの誘導をおこした。TPA,mezerein,PRAは強力な起炎作用を示したが,合成ジアシルグリセロ-ルは明らかな起炎作用を示さず(少なくとも一回塗布では)、むしろ不完全プロモ-タ-の間で作用に解離が見られた。その他表皮細胞におけるPGE_2の生成,EGF受容体へのEGFの結合抑制作用などにも完全及び不完全プロモ-タ-の間で作用に差が見られなかった。完全プロモ-タ-も不完全プロモ-タ-もCキナ-ゼ活性化をおこすことが知られているが、表皮細胞におけるプロモ-タ-による内因性蛋白のリン酸化を比較したところ、TPA、mezerein,RPA,合成ジアシルグリセロ-ルいずれも同様のリン酸化パタ-ンを示し差を見い出すことができなかった。以上我々の研究結果は従来の報告とは異なり、完全プロモ-タ-と不完全プロモ-タ-の間に本質的な差は無いことを示唆しているし思われる。, 日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 1991年 -1991年, 一般研究(C), 慶応義塾大学 - C-キナ-ゼ活性作用を持たない発癌プロモ-タ-の作用機序とその抑制に関する研究

山本 慧; 西川 喜代孝

TPAによる発癌プロモ-ション並びに非TPA型プロモ-タ-である7-bromomethyldenz(a)anthracene(BrMBA)によるプロモ-ションのいずれもがリポキシゲナ-ゼ阻害薬により強く抑制されたことから、どちらのプロモ-タ-によるプロモ-ションの過程にもリポキシゲナ-ゼ阻害薬に感受性の過程がある事が示された。今後更にリポキシゲナ-ゼ阻害薬の抗プロモ-ション薬としての可能性を他の作用機序の異なるプロモ-タ-に関しても検討する必要があると思われる。一方、ス-パ-オキサイドジスムタ-ゼ(SOD)様作用を有するフタル酸モノブチル銅はTPAによるプロモ-ション並びにそれに関連した反応を抑制したが、BrMBAによるプロモ-ションは抑制せず更にBrMBAにはO^-_2生成促進作用も見られなかったことからTPAによる発癌プロモ-ションとは異なりBrMBAによる発癌プロモ-ションにはO^-_2は本質的な関与をしていない事が示された。また他の非TPA型プロモ-タ-のokadaic acid,palytoxin,anthralin,chrysarobinにもO^-_2生成作用は認められず白血球におけるO^-_2生成促進作用はTPA型プロモ-タ-に比較的特異的な作用と考えられた。 皮膚発癌プロモ-ションのtargetである表皮細胞におけるPGE_2遊離はTPA型プロモ-タ-では強く促進され、それにはCキナ-ゼ、PLA_2活性化とシクロオキシゲナ-ゼ活性の誘導などが関与していることが示唆された。またTPAによるPGE_2遊離促進作用は少なくともその一部は蛋白合成を介することが示された。一方、非TPA型プロモ-タ-に関しては表皮細胞のみでなくマクロファ-ジにおいてもPGE_2生成促進を示さない例もあり、PGE_2生成促進作用はプロモ-タ-に共通の性質とはいえないことが示された。またTPAによるPGE_2遊離がanthralinにより顕著に促進されたが、そのメカニズムとしては、一つはTPAとanthralin共存下で認められた著明なアラキドン酸遊離促進であり、今一つはTPA並びにanthralin単独で見られたシクロオキシゲナ-ゼ活性の増加(おそらく誘導作用)によることが示された。, 日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 1989年 -1989年, 重点領域研究, 慶応義塾大学 - 腸管出血性大腸菌O157やインフルエンザウイルスなどの新興再興感染症、さらに癌や骨粗相症などの各種重要疾患に対する治療薬開発を、独自に開発した技術を用いて推進している。また細胞生物学的、分子生物学的手法を用いて、方向性のある細胞内小胞輸送の分子機構の解明、細胞内オルガネラにおける情報伝達機構など、ユニークな視点から生命現象の解明を目指した研究も積極的に進めている。

競争的資金

メディア報道

- 志賀毒素の毒性発揮に必要な2つのユニットを共通して阻害する分子を発見 ―新たなO157感染症治療薬開発に期待―, インターネットメディア, 本人, AMED, プレスリリース, 2021年05月, https://www.amed.go.jp/news/release_20210510-02.html

- O157(ベロ毒素)無毒化—分解促す化合物開発, 新聞・雑誌, 読売新聞, 2012年04月

- シガ毒素食中毒重症化, 朝日新聞, 2011年05月

- ベロ毒素を解毒、新規ペプチドを合成—病原性大腸菌感染症の治療に有望, 日経ナノビジネス, 2006年11月

- ペプチドでベロ毒素分解—大腸菌感染症治療する化合物, 新聞・雑誌, 日経産業新聞, 2006年10月

- 国立国際医療センター、O157向け予防・治療開発、安価・微量で効果, 新聞・雑誌, 化学工業日報, 2006年10月

- O157に効く治療薬—国立国際医療センターが開発, 日刊工業新聞, 2006年10月

- ベロ毒素を中和する化合物を開発, 新聞・雑誌, 日経ナノビジネス, 2005年10月

- O157の毒素に中和剤—のむだけで食中毒防止—マウスで実証, 新聞・雑誌, 東京新聞, 2004年02月

- O157毒素の中和剤を開発, 新聞・雑誌, 日本農業新聞, 2004年02月

- O157毒素中和剤を開発—マウス服用で効果確認, 新聞・雑誌, 産経新聞, 2004年02月

- 大腸菌O157のベロ毒素—人工透析で血中から除去—糖鎖結合中空糸を利用, 新聞・雑誌, 日刊工業新聞, 2003年02月

- O157のベロ毒素中和化学物質を開発, 新聞・雑誌, 日本経済新聞, 2000年10月

研究シーズ

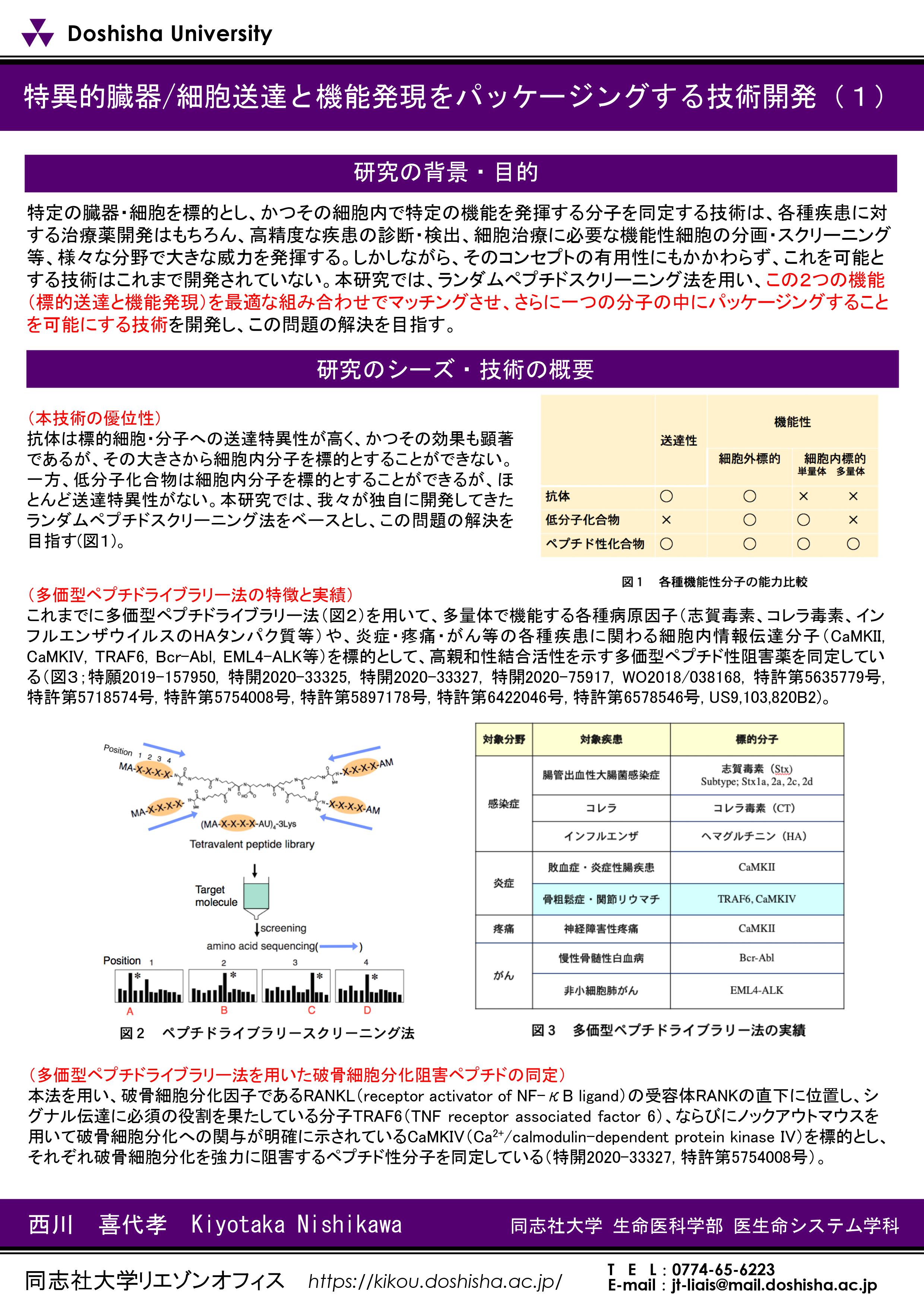

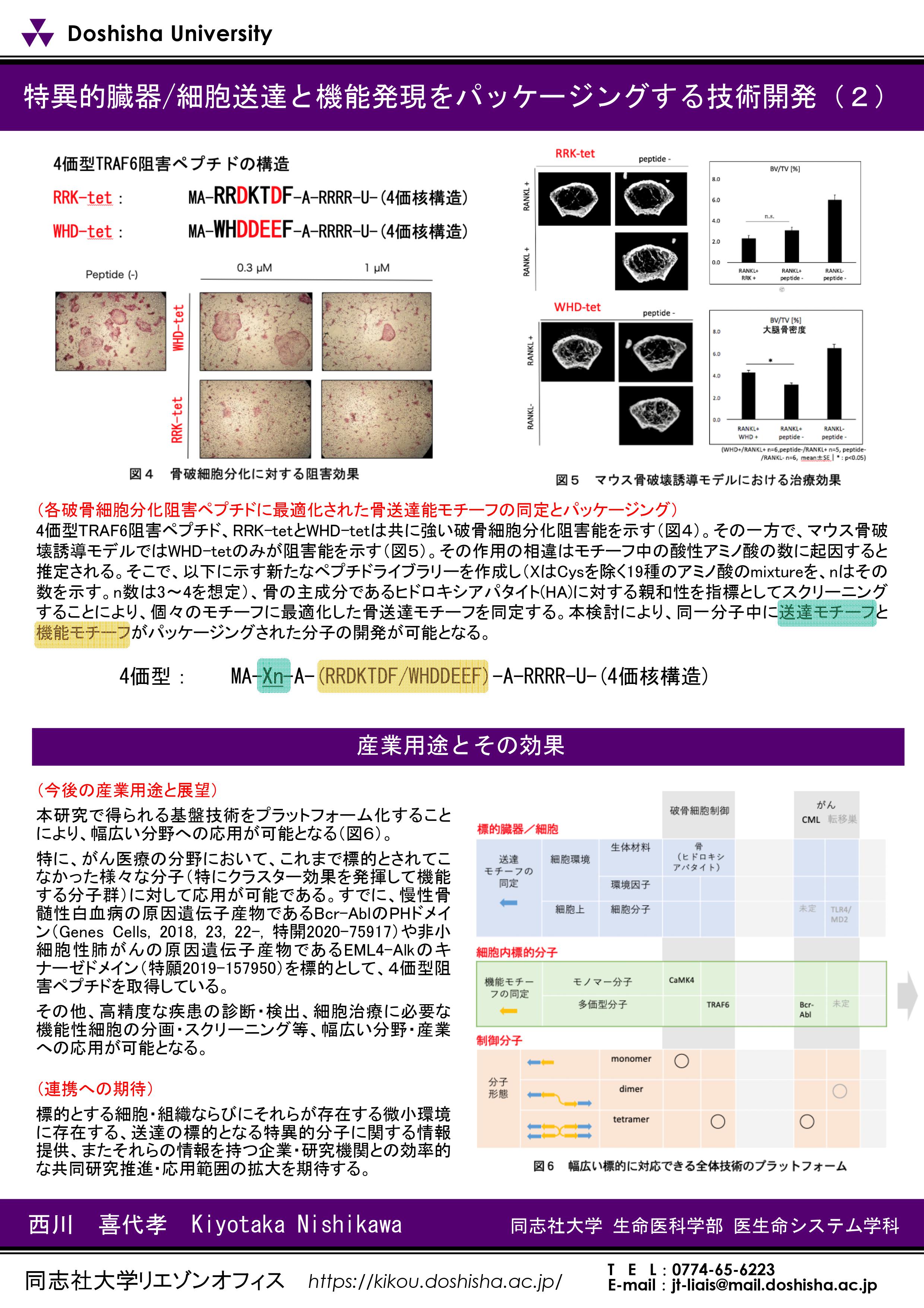

- 特異的臓器/細胞送達と機能発現をパッケージングする技術開発キーワード:ペプチド、ペプチド医薬、ライブラリー、ランダムペプチドスクリーニング、クラスター効果、ドラッグデリバリー、破骨細胞、TRAF6、CaMKIV研究テーマの分野:医療・創薬, ライフサイエンス概要:特定の臓器・細胞を標的とし、かつその細胞内で特定の機能を発揮する機能性分子を同定する技術は、各種疾患に対する治療薬開発はもちろん、高精度な疾患の診断・検出、細胞治療に必要な機能性細胞の分画・スクリーニング等、様々な分野で大きな威力を発揮する。しかしながら、そのコンセプトの高い有用性にも関わらず、これを可能とする技術はこれまで開発されていない。我々は、ランダムペプチドスクリーニング法を用い、この2つの機能(標的送達と機能発現)を最適な組み合わせでマッチングさせ、さらに一つの分子の中にパッケージングすることを可能にする技術の開発を目指している。今回、本技術に関するこれまでの我々の取り組みとともに、創薬プラットフォームとしてのランダムペプチドスクリーニング法を用いたいくつかの疾患に対する創薬シーズも紹介する。使用用途、応用例等:本技術をプラットフォーム化することにより、幅広い創薬分野への応用が可能となる。特に、がん医療の分野において、これまで標的とされてこなかった様々な分子(特にクラスター効果を発揮して機能する分子群)に対して応用が可能である。その他、高精度な疾患の診断・検出、細胞治療に必要な機能性細胞の分画・スクリーニング等、広い分野・産業への応用が可能となる。特許情報:

特開 2020-33327

特許 第5754008号BCR-ABLのPHドメインを標的とした新規慢性骨髄性白血病(CML)治療薬の創製キーワード:医薬品標的、慢性骨髄性白血病、CML、腫瘍・がん研究テーマの分野:医療・創薬概要:慢性骨髄性白血病(CML)は, 染色体の相互転座により生じる融合遺伝子産物BCR-ABLにより引き起こされる。我々は, これまで機能未知であったBCR-ABLのPHドメインが, ミトコンドリア膜脂質であるカルジオリピンに結合することを見出した. さらに, ミトコンドリア障害に伴うマイトファジー誘導時には, BCR-ABLがPHドメイン依存的にミトコンドリアへ移行すること, その結果, 活性酸素種(ROS)の産生が亢進することを見出した. CML細胞およびCML幹細胞では, 高レベルのROSが維持されており, 細胞の増殖維持に関与していることが示唆されている. 本研究では, BCRのPHドメイン制御分子を開発し, 本分子による新たなCML治療創薬の可能性について検討する.特許情報:特願2018-210822クラスター効果に基づく強い相互作用を阻害するペプチド創製技術を用いた、ヘマグルチニン(HA)を標的とする新規インフルエンザ治療薬キーワード:インフルエンザ、ヘマグルチニン、ペプチド、クラスター効果、ライブラリー研究テーマの分野:医療・創薬, ライフサイエンス関連研究者所属・研究者名:髙橋 美帆概要:現在、新型インフルエンザウイルスの出現や、高病原性鳥インフルエンザウイルスのヒトへの感染能の獲得が世界レベルで危惧されている。しかしながら、既存のノイラミニダーゼ阻害薬に対しては急速に耐性が広がりつつあり、新規インフルエンザ治療薬の確立が喫緊に求められている。

ウイルス膜上に存在しているヘマグルチニン(HA)は宿主細胞への結合・侵入に重要な役割を果たしている。HAは3量体構造をとっており、一度に3分子の受容体分子を認識することにより、標的細胞に対する結合親和性を著しく増大させている。この現象は「クラスター効果」と呼ばれており、従来技術ではそれに打ち勝つ低分子化合物の同定は原理的に極めて困難であった。

本研究では、それ自体がクラスター効果を発揮する多価型ペプチドライブラリーを開発し、 HAの受容体結合部位を標的としてスクリーニングすることにより、新規ペプチド性HA阻害分子を開発した。使用用途、応用例等:既存薬とは作用機序の異なる新規なインフルエンザ治療薬特許情報:国際公開番号;WO02018/038168 A1基質情報に依存しない特異的プロテイン キナーゼ阻害ペプチド同定技術キーワード:ペプチドライブラリー:キナーゼ:シグナル分子: 治療薬:プローブ:多量体機能分子:がん:炎症: スクリーニング研究テーマの分野:医療・創薬, ライフサイエンス関連研究者所属・研究者名:生命医科学部 医生命システム学科、西川 喜代孝:髙橋 美帆概要:ペプチドライブラリー法、ならびに最近独自に開発した技術、多価型ペプチドライブラリー法を用いて、神経細胞や炎症関連細胞において中心的な役割を果たしているプロテインキナーゼを標的として、特異的ペプチド性阻害薬を開発することができる。触媒部位への結合活性を指標にスクリーニングを行うため、基質情報に依存する必要がなく、また迅速に阻害ペプチドを得ることができる。プロテインキナーゼに対する低分子阻害剤は特異性が発揮できない場合が多い。一方、ペプチド性阻害薬は特異性に優れているが、ほとんどの場合基質情報を基本にしているために、必ずしも阻害活性は強くない。本技術により、特性ならびに阻害能に優れたペプチド性阻害薬の同定が可能となった。使用用途、応用例等:T細胞を標的とした免疫抑制剤、炎症性細胞を標的とした急性ならびに慢性炎症抑制剤、高次神経機能改善薬、骨粗鬆症治療薬、等への発展。がん細胞特異的マーカーを検出するための新規プローブの開発。糖認識タンパク質・レクチンに対する特異的リガンド、ならびに制御分子の同定。備考:特に多価型の構造をとることによって機能する分子に対する制御分子の開発は従来技術では困難であるが、本技術はそれを可能にする唯一の技術である。各種シグナル分子、ならびにその受容体は多量体を形成して機能することが多く、創薬標的としての重要性が高い。 特許情報:特許5635779号、特許5718574号、特許4744443号

特許情報:特許5635779号、特許5718574号、特許4744443号