| 後藤 琢也 |  |

| ゴトウ タクヤ | |

| 理工学部環境システム学科 | |

| 博士後期課程教授 |

Last Updated :2025/08/28

研究者情報

researchmap

研究分野

学位

論文

- Electrodeposition of uniform granular carbon on an Ag electrode by CO2 reduction in triethylpentylphosphonium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide

Yuki Kakiuchi; Yuta Suzuki; Hidekazu Kobatake; Seiya Tanaka; Takuya Goto

Electrochemistry Communications, 177 107976 - 107976, 2025年08月, 研究論文(学術雑誌) - Electrochemical reduction behavior of Si(IV) ions in LiF-SiO2 and KF-SiO2 melts at 1173 K

Yuta Suzuki; Takuya Goto

Journal of Fluorine Chemistry, 283-284 110420 - 110420, 2025年04月, 研究論文(学術雑誌) - Electrochemical synthesis of C2 and C3 hydrocarbons from CO2 on an Ag electrode in DEME-BF4 containing H2O and metal hydroxides

Saya Nozaki; Yuta Suzuki; Takuya Goto

Electrochimica Acta, 493 144431 - 144431, 2024年07月, 研究論文(学術雑誌) - High-efficient acetylene synthesis by selective electrochemical formation of CO2-derived CaC2

Yuta Suzuki; Seiya Tanaka; Takashi Watanabe; Takane Tsuchii; Tomohiro Isogai; Akiyoshi Yamauchi; Yosuke Kishikawa; Takuya Goto

Chemical Engineering Journal, 153013 - 153013, 2024年06月, 研究論文(学術雑誌) - Preface for the 69th Special Feature — “Frontiers of Molten Salts and Ionic Liquids”

Toshiyuki NOHIRA; Yasushi KATAYAMA; Takuya GOTO; Tetsuya TSUDA

Electrochemistry, 2024年, 研究論文(学術雑誌) - Electrochemical and spectroscopic study on corrosion behavior of Ni-based alloys in chloride melts: Materials for an integral molten salt fast reactor

Yuta Suzuki; Takashi Watanabe; Takuya Goto

Nuclear Engineering and Design, 415, 2023年12月15日, 研究論文(学術雑誌) - Direct Electrochemical Formation of Carbonaceous Material from CO2 in LiCl-KCl Melt

Yuta Suzuki; Tsubasa Takeda; Takuya Goto

Electrochimica Acta, 142464 - 142464, 2023年04月, 研究論文(学術雑誌) - 溶融塩電気化学によるCO₂資源化の試み—CO₂ Utilization by Molten Salt Electrolysis—特集 カーボンニュートラルに貢献する表面技術

後藤 琢也

表面技術 = Journal of the Surface Finishing Society of Japan, 表面技術協会, 73(12) 592 - 597, 2022年12月 - Microscopic Corrosion Process and Electrochemical Properties of JLF-1 Steel (Fe-9Cr-2W) in the Molten Salt LiF-NaF-KF

Gaku Yamazaki; Yuta Suzuki; Takuya Goto; Takuya Nagasaka; Daisuke Nagata; Jingjie Shen; Kazuki Saito; Takashi Watanabe

Fusion Science and Technology, 77(7-8) 766 - 772, 2021年11月17日, 研究論文(学術雑誌) - Corrosion of pure Cr and W in molten FLiNaK with hydrogen fluoride solution

Gaku Yamazaki; Takuya Nagasaka; Teruya Tanaka; Takuya Goto; Jingjie Shen; Kazuki Saito; Makoto I. Kobayashi

Fusion Engineering and Design, 172 112741 - 112741, 2021年11月, 研究論文(学術雑誌) - Mode-selective excitation of an infrared-inactive phonon mode in diamond using mid-infrared free electron laser

Rei Akasegawa; Heishun Zen; Kan Hachiya; Kyohei Yoshida; Takuya Goto; Takashi Sagawa; Hideaki Ohgaki

Japanese Journal of Applied Physics, 60(10) 102001 - 102001, 2021年10月01日, 研究論文(学術雑誌) - Electrochemical measurements of the corrosion of pure Fe and JLF-1 steel in HF-containing molten FLiNaK salt

Gaku Yamazaki; Takuya Nagasaka; Juro Yagi; Takuya Goto; Teruya Tanaka; Takashi Watanabe; Akio Sagara

Fusion Engineering and Design, 162 112134 - 112134, 2021年01月, 研究論文(学術雑誌) - Raman Spectroscopy for Determination of Silicon Oxyfluoride Structure in Fluoride Melts

Yuta Suzuki; Taebyung Park; Kan Hachiya; Takuya Goto

Journal of Fluorine Chemistry, 238 109616 - 109616, 2020年10月, 研究論文(学術雑誌) - Two-photon selective excitation of phonon-mode in diamond using mid-infrared free-electron laser

Oji Sato; Kyohei Yoshida; Heishun Zen; Kan Hachiya; Takuya Goto; Takashi Sagawa; Hideaki Ohgaki

Physics Letters, Section A: General, Atomic and Solid State Physics, 384(10), 2020年04月, 研究論文(学術雑誌) - Interfacial phenomena associated with Li electrodeposition on liquid Ga substrates in propylene carbonate

Y. Suzuki; Y. Fukunaka; T. Goto

Electrochemistry Communications, 100 20 - 25, 2019年03月, 研究論文(学術雑誌) - Effects of oxide ions on the electrodeposition process of silicon in molten fluorides

Yuta Suzuki; Yosuke Inoue; Masayuki Yokota; Takuya Goto

Journal of the Electrochemical Society, 166(13) D564 - D568, 2019年, 研究論文(学術雑誌) - Electrodeposition of nanocrystalline nickel embedded with inert nanoparticles formed via inverse hydrolysis

Febe Merita; Daisuke Umemoto; Motohiro Yuasa; Hiroyuki Miyamoto; Takuya Goto

Applied Surface Science, 458 612 - 618, 2018年11月15日, 研究論文(学術雑誌) - Hydrogen inventory control for vanadium by Ti metal powder mixing in molten salt FLiNaK

Juro Yagi; Akio Sagara; Takuya Nagasaka; Teruya Tanaka; Takuya Goto; Sadatsugu Takayama; Takeo Muroga

FUSION ENGINEERING AND DESIGN, 124 748 - 751, 2017年11月, 研究論文(学術雑誌) - Electrodeposition of Si in molten LiF-NaF-KF mixed with various sized SiO

2 particles

Y. Suzuki; M. Yokota; Y. Sakanaka; Y. Fukunaka; T. Goto

ECS Transactions, 80(10) 823 - 831, 2017年, 研究論文(国際会議プロシーディングス) - New route of the formation of ordered FeNi by electrochemical nitriding and de-nitriding processes

Y. Sakanaka; E. Watanabe; Y. Hayashi; T. Goto

Journal of the Electrochemical Society, 164(14) E525 - E528, 2017年, 研究論文(学術雑誌) - Electrodeposition of porous Si film from SiO

2 in molten BaCl2 -CaCl2 -NaCl

Yoshihide Sakanaka; Akira Murata; Takuya Goto; Kan Hachiya

Journal of Alloys and Compounds, 695 2131 - 2135, 2017年, 研究論文(学術雑誌) - 加水分解法と電着法の組合せによるナノ酸化タングステン粒子分散ナノ結晶ニッケルの作製

御船 智暉; 加藤 雄士; 宮本 博之; 藤原 弘; 後藤 琢也

日本金属学会誌, 公益社団法人 日本金属学会, 80(2) 109 - 113, 2016年, 研究論文(学術雑誌) - Electrodeposition of Si film on Ag substrate in molten LiF-NaF-KF directly dissolving SiO

2

Yoshihide Sakanaka; Takuya Goto

Electrochimica Acta, 164 139 - 142, 2015年05月10日, 研究論文(学術雑誌) - Electrochemical formation of Ca-Si in molten CaCl

2 -KCl

Y. Sakanaka; T. Goto; Kan Hachiya

Journal of the Electrochemical Society, 162(4) D186 - D191, 2015年, 研究論文(学術雑誌) - "溶融塩の物性―イオン性無機液体の構造,熱力学,輸送現象の微視的側面":田巻 繁 著(アグネ技術センター)

後藤 琢也

材料, 公益社団法人 日本材料学会, 63(9) S12 , 2014年 - Boron-Doped Diamond Electrodes in Molten Chloride Systems

Takuya Goto; Yuya Kado; Rika Hagiwara

Molten Salts Chemistry, 187 - 205, 2013年08月, 論文集(書籍)内論文 - Thermodynamic and kinetic properties of oxide ions in a LiCl-KCl-CsCl eutectic melt

Yuya Kado; Takuya Goto; Rika Hagiwara

Journal of the Electrochemical Society, 160(9), 2013年, 研究論文(学術雑誌) - Plasma-Induced Molten Salt Electrolysis to Form Functional Fine Particles

Yasuhiko Ito; Tokujiro Nishikiori; Takuya Goto

Molten Salts and Ionic Liquids: Never the Twain?, 169 - 180, 2012年07月03日, 論文集(書籍)内論文 - Nanocrystalline nickel dispersed with nano-size WO

3 particles synthesized by electrodeposition

H. Miyamoto; S. Takehara; T. Uenoya; H. Fujiwara; T. Goto

Journal of Materials Science, 47(12) 4798 - 4804, 2012年06月, 研究論文(学術雑誌) - Electrodeposited nanocrystalline nickel dispersed with Nano-Size WO

3 particles

Hiroyuki Miyamoto; Shota Takehara; Toshiyuki Uenoya; Hiroshi Fujiwara; Takuya Goto

Materials Transactions, 53(5) 1026 - 1028, 2012年, 研究論文(国際会議プロシーディングス) - Thermodynamics of the O

2 /O2- redox couple in molten (LiCl + KCl + Li2 O) systems

Yuya Kado; Takuya Goto; Rika Hagiwara

Journal of Chemical Thermodynamics, 42(10) 1230 - 1233, 2010年10月, 研究論文(学術雑誌) - Magnesium silicide film on a silicon substrate prepared by electrochemical method in LiCl-KCl

Goto Takuya; Hachiya Kan; Hagiwara Rika

Transactions of the Materials Research Society of Japan, The Materials Research Society of Japan, 35(1) 77 - 80, 2010年 - Behavior of a Boron-Doped Diamond Electrode in Molten Chlorides Containing Oxide Ion

Yuya Kado; Takuya Goto; Rika Hagiwara

Green Energy and Technology, 44 234 - 239, 2010年, 研究論文(学術雑誌) - Electrochemical properties of alkali bis(trifluoromethylsulfonyl)amides and their eutectic mixtures

Keigo Kubota; Kenichiro Tamaki; Toshiyuki Nohira; Takuya Goto; Rika Hagiwara

Electrochimica Acta, 55(3) 1113 - 1119, 2010年01月01日, 研究論文(学術雑誌) - 溶融塩電解による酸素ガス発生反応の基礎的研究

後藤 琢也; 野平 俊之; 蜂谷 寛; 萩原 理加; 福中 康博; 若月 孝夫; 高柳 昌宏; 依田 真一

JASMA : Journal of the Japan Society of Microgravity Application, 26(4) 352 - 352, 2009年10月19日 - Stability of a boron-doped diamond electrode in molten chloride systems

Yuya Kado; Takuya Goto; Rika Hagiwara

Diamond and Related Materials, 18(9) 1186 - 1190, 2009年09月, 研究論文(学術雑誌) - Selected topics of molten fluorides in the field of nuclear engineering

Takuya Goto; Toshiyuki Nohira; Rika Hagiwara; Yasuhiko Ito

Journal of Fluorine Chemistry, 130(1) 102 - 107, 2009年01月, 研究論文(学術雑誌) - Oxygen electrode reaction in a LiCl-KCl eutectic melt

Yuya Kado; Takuya Goto; Rika Hagiwara

Journal of the Electrochemical Society, 156(11), 2009年, 研究論文(学術雑誌) - Binary and ternary mixtures of MFSA (M = Li, K, Cs) as new inorganic ionic liquids

Keigo Kubota; Toshiyuki Nohira; Takuya Goto; Rika Hagiwara

ECS Transactions, 16(24) 91 - 98, 2009年, 研究論文(国際会議プロシーディングス) - Transport in molten LiF-NaF-ZrF

4 mixtures: A combined computational and experimental approach

Mathieu Salanne; Christian Simon; Henri Groult; Frédéric Lantelme; Takuya Goto; Abdeslam Barhoun

Journal of Fluorine Chemistry, 130(1) 61 - 66, 2009年01月, 研究論文(学術雑誌) - Dissolution behavior of lithium oxide in molten LiCl-KCl systems

Yuya Kado; Takuya Goto; Rika Hagiwara

Journal of Chemical and Engineering Data, 53(12) 2816 - 2819, 2008年12月11日, 研究論文(学術雑誌) - Novel inorganic ionic liquids possessing low melting temperatures and wide electrochemical windows: Binary mixtures of alkali bis(fluorosulfonyl)amides

Keigo Kubota; Toshiyuki Nohira; Takuya Goto; Rika Hagiwara

Electrochemistry Communications, 10(12) 1886 - 1888, 2008年12月, 研究論文(学術雑誌) - Ternary phase diagrams of alkali bis(trifluoromethylsulfonyl)amides

Keigo Kubota; Toshiyuki Nohira; Takuya Goto; Rika Hagiwara

Journal of Chemical and Engineering Data, 53(9) 2144 - 2147, 2008年09月, 研究論文(学術雑誌) - A rechargeable lithium metal battery operating at intermediate temperatures using molten alkali bis(trifluoromethylsulfonyl)amide mixture as an electrolyte

Atsushi Watarai; Keigo Kubota; Masaki Yamagata; Takuya Goto; Toshiyuld Nohira; Rika Hagiwara; Koichi Ui; Naoaki Kumagai

Journal of Power Sources, 183(2) 724 - 729, 2008年09月01日, 研究論文(学術雑誌) - Thermal properties of mixed alkali bis(trifluoromethylsulfonyl)amides

Rika Hagiwara; Kenichiro Tamaki; Keigo Kubota; Takuya Goto; Toshiyuki Nohira

Journal of Chemical and Engineering Data, 53(2) 355 - 358, 2008年02月, 研究論文(学術雑誌) - 新規な中低温溶融塩の開発とその電気化学的応用

野平 俊之; 後藤 琢也; 萩原 理加

溶融塩および高温化学, 電気化学会溶融塩委員会, 51(1) 148 - 154, 2008年 - Electrochemical behavior of oxide ion in a LiCl-NaCl- CaCl

2 eutectic melt

Yuya Kado; Takuya Goto; Rika Hagiwara

Journal of the Electrochemical Society, 155(7), 2008年, 研究論文(学術雑誌) - XPS study and optical properties of Si films electrodeposited in a room-temperature ionic liquid

Yusaku Nishimura; Yasuhiro Fukunaka; Toshiyuki Nohira; Takuya Goto; Kan Hachiya; Tetsuo Nishida; Rika Hagiwara

ECS Transactions, 13(10) 37 - 52, 2008年, 研究論文(国際会議プロシーディングス) - Optical properties of thin-film magnesium silicide prepared by electrochemical process

Kan Hachiya; Takuya Goto; Rika Hagiwara

Electrochimica Acta, 53(1) 46 - 49, 2007年11月20日, 研究論文(学術雑誌) - Morphologic and crystallographic studies on electrochemically formed chromium nitride films

Koji Amezawa; Takuya Goto; Hiroyuki Tsujimura; Yoshiharu Uchimoto; Rika Hagiwara; Yoichi Tomii; Yasuhiko Ito

Electrochimica Acta, 53(1) 122 - 126, 2007年11月20日, 研究論文(学術雑誌) - 溶融塩関連分野での応用(2) : 高温溶融塩

後藤 琢也

電気化学および工業物理化学 : denki kagaku, 公益社団法人 電気化学会, 75(11) 901 - 905, 2007年11月05日 - ジルコニウム廃棄物のリサイクル技術の開発

藤田 玲子; 中村 等; 春口 佳子; 高橋 陵太; 宇都宮 一博; 佐藤 光吉; 伊藤 靖彦; 後藤 琢也; 寺井 隆幸; 小川 覚

日本原子力学会和文論文誌 = Transactions of the Atomic Energy Society of Japan, 一般社団法人 日本原子力学会, 6(3) 343 - 357, 2007年09月, 研究論文(学術雑誌) - Electrolytic synthesis of ammonia from water and nitrogen under atmospheric pressure using a boron-doped diamond electrode as a nonconsumable anode

Tsuyoshi Murakami; Toshiyuki Nohira; Yasuhiro Araki; Takuya Goto; Rika Hagiwara; Yukio H. Ogata

Electrochemical and Solid-State Letters, 10(4) E4 - E6, 2007年, 研究論文(学術雑誌) - 溶融ハロゲン化物中における酸化物および窒化物の電気化学挙動

後藤 琢也

溶融塩および高温化学, 電気化学会溶融塩委員会, 49(2) 75 - 81, 2006年 - Structural and optical properties of LiZnN prepared by electrochemical formation in a LiCl-KCl-Li

3 N melt

Kazuaki Toyoura; Takuya Goto; Kan Hachiya; Rika Hagiwara

Journal of the Electrochemical Society, 153(1), 2006年, 研究論文(学術雑誌) - Oxygen gas evolution on boron-doped diamond electrode in molten chloride systems

Takuya Goto; Yasuhiro Araki; Rika Hagiwara

Electrochemical and Solid-State Letters, 9(2), 2006年, 研究論文(学術雑誌) - Electrochemical deposition of metal nitride films in a molten chloride system

Takuya Goto; Aiko Niki; Hiroyuki Tsujimura; Yasuhiko Ito

Proceedings - Electrochemical Society, PV 2004-24 964 - 969, 2006年, 研究論文(国際会議プロシーディングス) - Thermodynamics of the N

2 /N3- redox couple in a LiBr-KBr-CsBr melt

Katsutoshi Kobayashi; Hironori Nakajima; Takuya Goto; Yasuhiko Ito

Journal of Physical Chemistry B, 109(50) 23972 - 23975, 2005年12月22日, 研究論文(学術雑誌) - Optical properties of zinc nitride formed by molten salt electrochemical process

Kazuaki Toyoura; Hiroyuki Tsujimura; Takuya Goto; Kan Hachiya; Rika Hagiwara; Yasuhiko Ito

Thin Solid Films, 492(1-2) 88 - 92, 2005年12月01日, 研究論文(学術雑誌) - Structural and optical properties of magnesium nitride formed by a novel electrochemical process

Kazuaki Toyoura; Takuya Goto; Kan Hachiya; Rika Hagiwara

Electrochimica Acta, 51(1) 56 - 60, 2005年10月05日, 研究論文(学術雑誌) - Electrolytic ammonia synthesis from water and nitrogen gas in molten salt under atmospheric pressure

Tsuyoshi Murakami; Toshiyuki Nohira; Takuya Goto; Yukio H. Ogata; Yasuhiko Ito

Electrochimica Acta, 50(27) 5423 - 5426, 2005年09月20日, 研究論文(学術雑誌) - Electrochemistry of nitrogen and nitrides in molten salts

Yasuhiko Ito; Takuya Goto

Journal of Nuclear Materials, 344(1-3) 128 - 135, 2005年09月01日, 研究論文(国際会議プロシーディングス) - 溶融塩電解法による軽水炉のジルコニウム廃棄物からのジルコニウム回収技術

藤田 玲子; 中村 等; 水口 浩司; 佐藤 光吉; 芝野 隆之; 伊藤 靖彦; 後藤 琢也; 寺井 隆幸; 小川 覚

電気化学および工業物理化学 : denki kagaku, 73(8) 751 - 753, 2005年08月, 研究論文(学術雑誌) - Electrochemical nitriding of Sn in LiCl-KCl-Li

3 N systems

Takuya Goto; Yasuhiko Ito

Journal of Physics and Chemistry of Solids, 66(2-4) 418 - 421, 2005年02月, 研究論文(国際会議プロシーディングス) - Electrochemical formation of AlN in molten LiCl-KCl-Li

3 N systems

Takuya Goto; Takayuki Iwaki; Yasuhiko Ito

Electrochimica Acta, 50(6) 1283 - 1288, 2005年, 研究論文(学術雑誌) - Thermodynamic investigations of nitrogen electrode reaction in a LiCl-KCl-CsCl Melt

Katsutoshi Kobayashi; Hironori Nakajima; Takuya Goto; Yasuhiko Ito

Journal of the Electrochemical Society, 152(7), 2005年, 研究論文(学術雑誌) - Development of zirconium recovery process for zircaloy claddings and channel boxes from boiling water reactors by electrorefining in molten salts

R. Fujita; H. Nakamura; Y. Haruguchi; R. Takahashi; M. Sato; T. Shibano; Y. Ito; T. Goto; T. Terai; S. Ogawa

Proceedings of the American Nuclear Society - International Congress on Advances in Nuclear Power Plants 2005, ICAPP'05, 6 3429 - 3436, 2005年, 研究論文(国際会議プロシーディングス) - Formation and control of zinc nitride in a molten LiCl-KCl-Li

3 N system

Takuya Goto; Kazuaki Toyoura; Hiroyuki Tsujimura; Yasuhiko Ito

Materials Science and Engineering A, 380(1) 41 - 45, 2004年08月25日, 研究論文(学術雑誌) - Electrochemical surface nitriding of pure iron by molten salt electrochemical process

Hiroyuki Tsujimura; Takuya Goto; Yasuhiko Ito

Journal of Alloys and Compounds, 376(1-2) 246 - 250, 2004年08月11日, 研究論文(学術雑誌) - Growth kinetics of nitrided layers on stainless steels during electrochemical nitriding in molten LiCl-KCl-Li

3 N systems

H. Tsujimura; T. Goto; Y. Ito

Journal of New Materials for Electrochemical Systems, 7(3 SPEC. ISS.) 221 - 230, 2004年07月, 研究論文(学術雑誌) - Electrochemical surface nitriding of zirconium in LiCl-KCl-Li

3 N systems

Takuya Goto; Hajime Ishigaki; Yasuhiko Ito

Materials Science and Engineering A, 371(1-2) 353 - 358, 2004年04月, 研究論文(学術雑誌) - Surface nitriding of SUS 304 austenitic stainless steel by a molten salt electrochemical process

Hiroyuki Tsujimura; Takuya Goto; Yasuhiko Ito

Journal of the Electrochemical Society, 151(8), 2004年, 研究論文(学術雑誌) - Electrochemical nitriding of cobalt by molten salt electrochemical process

Hiroyuki Tsujimura; Takuya Goto; Yasuhiko Ito

Journal of the Electrochemical Society, 151(9), 2004年, 研究論文(学術雑誌) - Electrochemical surface nitriding of SUS 430 ferritic stainless steel

Hiroyuki Tsujimura; Takuya Goto; Yasuhiko Ito

Materials Science and Engineering A, 355(1-2) 315 - 319, 2003年08月25日, 研究論文(学術雑誌) - Anode discharge electrolysis of molten LiCl-KCl system

T. Oishi; T. Goto; Y. Ito

Journal of the Electrochemical Society, 150(1), 2003年01月, 研究論文(学術雑誌) - Formation of carbon nitride by anode-discharge electrolysis of molten salt

T. Oishi; T. Hattori; T. Goto; Y. Ito

Journal of the Electrochemical Society, 149(11), 2002年11月, 研究論文(学術雑誌) - Formation of metal oxide particles by anode-discharge electrolysis of a molten LiCl-KCl-CaO system

T. Oishi; T. Goto; Y. Ito

Journal of the Electrochemical Society, 149(11), 2002年11月, 研究論文(学術雑誌) - Formation of transition metal sulfide particles by anode discharge electrolysis of molten LiCl-KCl-KSCN system

Tetsuo Oishi; Takuya Goto; Yasuhiko Ito

Electrochemistry, 70(9) 697 - 700, 2002年09月, 研究論文(学術雑誌) - Electrochemical formation and control of chromium nitride films in molten LiCl-KCl-Li

3 N systems

Hiroyuki Tsujimura; Takuya Goto; Yasuhiko Ito

Electrochimica Acta, 47(17) 2725 - 2731, 2002年07月05日, 研究論文(学術雑誌) - Formation of III-V nitrides by molten salt electrochemical process

T Goto; Y Ito

PROCEEDINGS OF THE 6TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MOLTEN SALT CHEMISTRY AND TECHNOLOGY, 126 - 129, 2001年, 研究論文(国際会議プロシーディングス) - Effect of absorbed hydrogen on surface nitriding by molten salt electrochemical process

T. Nishikiori; T. Nohira; T. Goto; Y. Ito

Electrochemical and Solid-State Letters, 3(12) 552 - 554, 2000年12月, 研究論文(学術雑誌) - Electrochemical formation of iron nitride film in a molten LiCl-KCl-Li

3 N system

Takuya Goto; Ryoji Obata; Yasuhiko Ito

Electrochimica Acta, 45(20) 3367 - 3373, 2000年06月23日, 研究論文(学術雑誌) - Acceleration of electrochemical titanium nitride growth by addition of LiH in a molten LiCl-KCl-Li

3 N system

T. Nishikiori; T. Nohira; T. Goto; Y. Ito

Electrochemical and Solid-State Letters, 2(6) 278 - 280, 1999年06月, 研究論文(学術雑誌) - Electrochemical reduction of nitrogen gas in a molten chloride system

Takuya Goto; Yasuhiko Ito

Electrochimica Acta, 43(21-22) 3379 - 3384, 1998年07月01日, 研究論文(学術雑誌) - 溶融塩系での窒素およびその化合物の電気化学

伊藤 靖彦; 後藤 琢也

溶融塩および高温化学, 電気化学協会溶融塩委員会, 41(2) 137 - 148, 1998年05月 - Electrochemical behavior of nitride ions in a molten chloride system

Takuya Goto; Masayuki Tada; Yasuhiko Ito

Journal of the Electrochemical Society, 144(7) 2271 - 2276, 1997年07月, 研究論文(学術雑誌) - Electrochemical reduction of N

2 gas and its application to energy systems

Yasuhiko Ito; Takuya Goto

Proceedings of the Intersociety Energy Conversion Engineering Conference, 2 787 - 792, 1997年, 研究論文(国際会議プロシーディングス) - 溶融塩電気化学プロセスによるSiの注入とシリサイドの形成

上田 剛史; 後藤 琢也; 伊藤 靖彦

表面技術 = The Journal of the Surface Finishing Society of Japan, 一般社団法人 表面技術協会, 46(12) 1173 - 1179, 1995年, 研究論文(学術雑誌) - Electrochemical surface nitriding of titanium in molten salt system

T. Goto; M. Tada; Y. Ito

Electrochimica Acta, 39(8-9) 1107 - 1113, 1994年06月, 研究論文(学術雑誌) - 電気化学プロセスによるチタンの表面窒化

後藤 琢也; 多田 正行; 伊藤 靖彦

表面技術, The Surface Finishing Society of Japan, 44(7) 643 - 644, 1993年

MISC

- OS1102 電解析出法によるナノ結晶NI-WOXの機械的性質と熱的安定性

宮本 博之; 加藤 雄士; 御船 智暉; 藤原 弘; 後藤 琢也

M&M材料力学カンファレンス, 一般社団法人日本機械学会, 2014 "OS1102 - 1"-"OS1102-3", 2014年07月19日 - High-Temperature Electrochemical Synthesis for Energy Conversion Materials (第49回同志社大学理工学研究所研究発表会 2011年度学内研究センター合同シンポジウム 講演予稿集)

GOTO Takuya; ITO Yasuhiko

同志社大学理工学研究報告, 同志社大学理工学研究所, 52(4) 106 - 110, 2012年01月 - ナノ構造エネルギー変換貯蔵デバイスの非平衡電気化学プロセシング

Fukunaka Yasuhiro; Homma Takayuki; Hagiwara Rika; Nohira Toshiyuki; Hachiya Kan; Matsuoka Toshifumi; Liang Yunfeng; Goto Takuya; Yasuda Hideyuki; Matsushima Hisayoshi; Kishimoto Naoki; Ito Tomonori; Takahashi Yasuo; Kinoshita Kyoichi; Takayanagi Masahiro; Sone Yoshitsugu; Ishikawa Takehiko; Wakatsuki Takao; Nishikawa Kei; Yoda Shinichi

Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)(ISAS), (27) 227 - 230, 2011年03月 - 331 電着法における複合析出による酸化物分散ナノ結晶Niの作製への試み(金属ナノ粒子・ナノ分散,ナノ材料の創製と物性,オーガナイスドセッション8)

竹原 翔太; 宮本 博之; 後藤 琢也

学術講演会講演論文集, 日本材料学会, 60 219 - 220, 2011年 - Advanced functional films prepared by electrochemical process and their physico-chemical properties (第47回同志社大学理工学研究所研究発表会 2009年度学内研究センター合同シンポジウム 講演予稿集)

後藤 琢也; 伊藤 靖彦

同志社大学理工学研究報告, 同志社大学理工学研究所, 50(4) 89 - 93, 2010年01月

共同研究・競争的資金等の研究課題

- 酸素の高回収率を目指した二酸化炭素電解を用いた空気再生の研究

桜井 誠人; 後藤 琢也; 金久保 光央; 島 明日香

本研究ではイオン液体中のCO2の電気分解による炭素生成を利用して酸素を抽出し低温でCO2を電解する可能性を調査した。イオン液体をCO2ガスで飽和させるために、CO2ガスを1気圧でイオン液体に導入した。[DEME] [TFSI]と[BMIM] [BF4]の25:75 mol%の混合物中でのサイクリックボルタンメトリーの結果から、-0.5V以上の負電位で還元電流が観測された。電流は溶融物中のCO2の電気化学的還元に対応すると考えられた。-0.8V~-1.0Vの範囲で定電位電解を行い、得られた試料をSEMおよびEDSを用いて測定した。その結果-1.0Vで電気分解して得られた試料中に炭素が検出された。, 日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 2018年04月 -2022年03月, 基盤研究(C), 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 - 酸化シリコンからのシリコン薄膜電解形成機構の解明と応用

後藤 琢也

新たなSiの製造プロセスとして溶融塩電解法が注目されている。しかし溶融塩電解法ではそのメカニズムは明らかになっておらず、様々な特性をもつSiを作り分けることが難しい。そこで本研究では、Si核生成・核成長過程の解明を目的とし、SEMによる基板の観察などを行った。600℃の溶融LiF-KF中で0.70 Vの定電位電解を行った場合、0.0002 秒でSi核の生成が確認された。電解時間を長くすると核数の増加が確認され、これらの核の凝集に起因すると考えられる核のサイズの増加も確認された。さらに電解時間を長くすると、Si核上にSi核が析出することで、Siがデンドライト状に3次元成長することが確認された。, 日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 2015年04月 -2018年03月, 基盤研究(C), 同志社大学 - 新規溶融塩電解用セラミックス不溶性陽極の開発

廣田 健; 加藤 将樹; 後藤 琢也

不溶性酸素発生電極としてスピネル構造を有する金属酸化物ヘルシナイト(FeAl2O4)に着目し、溶融塩中での導電性および耐久性の向上を目的として、Feイオンを化学量論値から若干増やした固溶体酸化物 Fe1+δAl2O4セラミックスを合成した。δを変化させると電気抵抗率は1.46 x10∧4 (δ=0)から4.46 x10∧0 Ωm (δ=0.45)まで低下した。Fe1+δAl2O4を陽極として、溶融フッ化物中での電解試験を行い、特性を検討した結果、Fe1.25Al2O4電極が非消耗性陽極材料としての利用可能性が示唆され、酸化物電極の有用性が確認された。, 日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 2013年04月 -2016年03月, 基盤研究(B), 同志社大学 - 電解によるダイヤモンド合成とその形成機構の解明

後藤 琢也; 蜂谷 寛

本研究では、電解によるダイヤモンド合成とその形成機構の解明を目的とした検討を行った。カーバイドイオンの酸化反応: C_2^<2-> → 2C + 2e^-によって、結晶質炭素が得られ、さらにこの得られた試料の顕微ラマン分析から、sp^3を持つ炭素(ダイヤモンド様炭素)が存在することを明らかにした。特に、作用極に金を用い、塩化物浴もしくはフッ化物浴いずれの電解質中においても、2.4 Vより貴な電位で短時間電解することにより非平衡反応場を誘起することで、sp^3炭素結晶(ダイヤモンド結晶)の発生頻度が増加することを明らかにした。また、電解を開始から0.05 秒以降に、炭素結晶が生成していることが明らかとなった。, 日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 2011年 -2013年, 基盤研究(C), 同志社大学 - イオン液体を用いた次世代エネルギー変換・貯蔵デバイスの開発

萩原 理加; 野平 俊之; 後藤 琢哉; 後藤 琢也

高い導電率、優れた電気化学的安定性を有するイオン液体を開発し、それを電解質として用いた中温度無加湿作動型燃料電池、電気化学キャパシタ、中温度作動型リチウム二次電池、ナトリウム二次電池を開発した。, 日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 2008年 -2012年, 基盤研究(A), 京都大学 - 材料損傷機構の実験および理論による包括的研究と高エネルギー量子ビーム場用材料開発

川合 將義; 渡辺 精一; 粉川 博之; 川崎 亮; 長谷川 晃; 栗下 裕明; 菊地 賢司; 義家 敏正; 神山 崇; 原 信義; 山村 力; 二川 正敏; 深堀 智生; 斎藤 滋; 前川 克廣; 伊藤 高啓; 後藤 琢也; 佐藤 紘一; 橋本 敏; 寺澤 倫孝; 渡辺 幸信; 徐 超男; 石野 栞; 柴山 環樹; 坂口 紀史; 島川 聡司; 直江 崇; 岩瀬 宏; 兼子 佳久; 岸田 逸平; 竹中 信幸; 仲井 清眞

高エネルギー高強度陽子ビーム場の材料は、強烈な熱衝撃や放射線によって損傷を受ける。衝撃損傷過程と影響を実験的に調べ、その緩和法を導いた。また放射線損傷を理論的に評価するコードを開発した。さらに、損傷に強い材料として従来の材料に比べて強度の4倍高く室温で延性を持つタングステン材と耐食性が4倍高いステンレス鋼を開発した。衝撃実験における応力発光材を用いた定量的な方法を考案し、実用化の目処を得た。, 日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 2007年 -2010年, 基盤研究(S), 大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構 - 高導電率、高耐電圧を有する低次元分子イオン性液体

萩原 理加; 後藤 琢也; 野平 俊之; 小原 真司; 斎藤 唯理亜; 齋藤 唯理亜

低粘性率、高導電率を有するイオン液体、1-エチル-3-メチルイミダゾリウムフルオロハイドロジェネート、EMIm (FH)_<2.3>Fをはじめとするジアルキルイミダゾリウムフルオロハイドロジェネート塩について磁場勾配NMR測定により、自己拡散係数を求め、イオン移動度に関する知見を得た。またグロータス機構による高速プロトン移動がないことを明らかにした。また、カチオン上のアルキル側鎖の長さによってイオン会合状態が異なるが、必ずしも会合度が高くなると導電率が下がる傾向にはなく、会合体の構造が粘性率、ひいては導電率に大きく影響していることが明らかとなった。フルオロハイドロジェネートアニオンを安定化するアンモニウムカチオンとして、イミダゾリウムのほかにピリジニウム、ピロリジニウム、ピペリジニウム、モルフォルニウムなどが見出されてきている。またカチオン上のあるきる側鎖としてアリル基を導入すると導電率の向上が見られた。アニオン中におけるHF組成を制御することによって得られるEMIm (FH)_nFについて1.0イオン性液体とポリマーのコンポジットを電解質に用いる無加湿型燃料電池

萩原 理加; 後藤 琢也; 野平 俊之

本年度は昨年度の動作原理の確認に引き続き、新しいコンセプトのイオン液体燃料電池の発電性能の向上にむけた研究に着手した。イオン液体をヒドロキシエチルメタクリレートモノマーと混合し、均一な溶液を作り、これを支持体である多孔質フィルムに含浸させ、重合開始剤を加えて熱重合させることにより、イオン液体とポリマーのコンポジット膜を作成した。組成を変えて重合させることにより、ポリマーのイオン液体保持力および機械的強度について膜組成の最適化を行い、重量比で約50対50を得た。また熱測定により、この膜が120℃でも重量減少がなく、安定であり、フッ化水素などの遊離も起こらないことを確認した。この電解質フィルムと集電体および触媒が一体となったMEAを作成した。これをガス流路付きのセパレータではさんだ試験セルを構成し、発電試験をおこなったところ、無加湿条件(H_2およびO_2 1atm、25℃)において、セル電圧0.5V、電流密度100mA cm^<-2>(出力密度50mW cm^<-2>)の発電性能が得られた(7th International Symposium on Molten Salt Chemistry and Technology, Toulouse, France, 8/29-9/2(2005)にて発表)。この値は、現在までに報告されているプロトン伝導性イオン液体のコンポジット膜による燃料電池と比較した場合、10倍以上である。さらに、100℃の無加湿条件下においても、少なくとも同程度の出力が得られることを確認した。なお本研究申請時に使われていた「イオン性液体」の用語は最近「イオン液体」に変わりつつあり、学術的にもより適切な用語であると考えられるので、当報告ではタイトルは申請時のままにしているが、本文中は新しい用語に改めている。, 日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 2004年 -2005年, 萌芽研究, 京都大学新規な機能性ノンストイキオメトリックナイトライドの創製

後藤 琢也

平成16年度までに、形成のモデルケースとして、電気化学インプランテーションによるアルミニウム窒化、亜鉛窒化物、スズ窒化物の形成を行い、形成条件と得られる窒化物の構造的特性・電子状態との相関を明らかにし、新規な窒化物半導体薄膜の創製手法を確立した。このような結果を踏まえ、平成17年度は、溶融LiCl-KCl中(450℃)におけるマグネシウム窒化物の形成とその物性評価を行った。まず、熱力学的考察により、LiCl-KCl中(450℃)におけるMg-N系の電位-pN3-図を作成し、Mg3N2化合物の熱力学的な安定電位領域を明らかにした。次に、窒化リチウム(Li3N)を添加したLiCl-KCl中(450℃)において、マグネシウム電極を用いてサイクリックボルタンメトリーを行い、電極挙動を明らかにするとともに、実際の窒化物形成電位に関する知見を得た。さらに、マグネシウム電極を用いて、種々の電位で定電位電解を行い、得られたサンプルをX線回折法により分析した。その結果、0.3V vs.Li+/Liより卑な電位領域では、Mg-Li合金が形成することを明らかにした。また、0.4-0.8V vs.Li+/Liにおいては、黄色のMg3N2化合物薄膜が形成することを確認した。また、この化合物薄膜の紫外可視領域の反射率測定を行った結果、バンドギャップが、直接遷移型を仮定した場合3.15eV、間接遷移型を仮定した場合2.85eVとなることを明らかにした。, 日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 2003年 -2005年, 若手研究(A), 京都大学溶融塩を用いる先進的窒化物燃料再処理プロセスのための化学的・電気化学的研究

伊藤 靖彦; 野平 俊之; 後藤 琢也; 萩原 理加

窒化物燃料乾式再処理法の工学的な適応性評価を行うために必要不可欠となる、LiCl-KCl系をはじめとする種々の溶融塩中での窒素およびその化合物に関する熱力学的および速度論的基礎データの集積を行うことを目的とした研究を平成15年度に行った。 1)まずプロセスの熱力学的な観点からの可能性を検討するために、使用済み窒化物燃料に含まれると考えられる全ての化学種(金属、金属イオン、窒化物、酸窒化物等)について、窒素ガス分圧、窒化物イオン濃度と電位で整理する電位-pN^<3->図を作成した。ここでは、申請者らが既に求めた、溶融LiCl-KCl中での窒化物イオンの化学ポテンシャルを利用し、さらに、既存の熱化学データと組み合わせることで図の作成が可能となった。実際のプロセスを考える上で、様々な温度での電位-pN^<3->図が必要となるため、窒素ガス電極を用いて、広い温度範囲で測定を行い、窒化物イオンの化学ポテンシャル、エントロピー、エンタルピーなどを求めた。 2)模擬使用済み窒化物として、希土類窒化物を電気化学的に溶融塩中で形成した。さらに、得られた窒化物の溶解電位をサイクリックボルタンメトリーにより求めた。 3)これらと並行して、溶融LiCl-KCl系での実験ノウハウを駆使して、低温系の溶融アルカリハライド塩(LiCl-KCl-CsCl, LiBr-KBr-CsBr)を用いて、まず、窒化物イオンに関する電気化学挙動の検討を行う。これらの実験を通して、各溶融塩系における窒化物イオンの化学ポテンシャルや、エンタルピー、エントロピーを実験的に決定する。得られたデータをもとに、各溶媒中での平衡論的検討を行った。 以上の基礎的研究を通じて、窒化物燃料の乾式再処理に必要な基礎的データの指針が得られた。, 日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 2002年 -2003年, 萌芽研究, 京都大学新規フッ素系常温溶融塩の大量合成法の確立と電気化学システムへの応用

萩原 理加; 百田 邦尭; 後藤 琢也; 野平 俊之

HF系イミダゾリウム系室温溶融塩について、イミダゾリウムカチオンのアルキル側鎖が異なる塩を系統的に合成し、その物性に及ぼす影響を検討した。その結果、アルキル側鎖の伸長とともにつれて溶融塩の粘性率が上昇し、導電率が減少するという明確な傾向が見られた。モル導電率と粘性率の間にはワルデン則が成立しており、これらの室温溶融塩の低粘性が高導電率をもたらしていることが明らかになった。これらの検討の中で、新たに1,3-ジメチルイミダゾリウムフルオロハイドロジェネート、DMIF・2.3HF(110mScm^<-1>)など、通常の室温溶融塩より1桁高い導電率を有する塩の開発に成功した。1-エチル-3-メチルイミダゾリウムフルオロハイドロジェネートEMIm(HF)_nFについて、アニオン(HF)_nF中のHF組成nを変化させた塩を合成し、状態図を作成した。その結果塩はn≧1.3の組成領域において室温以上で液体状態を保ち、また、1.7≦n≦2.3の組成領域において融点は-60℃でほぼ一定であることがわかった。nが小さくなるにつれてHFの解離圧が事実上零とみなせる温度は高くなり、温度上昇に伴う粘性率の低下から導電率も上がるため、使用温度など、目的に応じた組成制御が可能であることが示唆される。さらにキャパシタ電解質としての性能試験において、有機系電解液に遜色のない高い充電容量と出力密度を有することが確認された。その結果水電解質のセルのスタック数を大幅に減らすことができ、小型電子機器用キャパシタとしての実用化の可能性が飛躍的に高まった。大量合成については実験室レベルで初期の数十倍の量までこぎつけ、サンプル出荷などが可能になってきた。また、これらの塩を出発原料に用いた新しいニオブやタンタル、タングステンなどの遷移金属フルオロ錯イオンを含む新しい室温溶融塩を合成する方法が確立された。, 日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 2001年 -2003年, 基盤研究(B), 京都大学電気化学インプランテーション/ディスプランテーション

伊藤 靖彦; 野平 俊之; 後藤 琢也; 萩原 理加

本研究では、雰囲気制御多目的グローブボックス内にパイレックス製もしくはステンレス製の特注電解セルを組み入れた実験装置を開発した。この実験装置を用い、溶融LiCl-KCl-Li_3N中で種々の金属電極を陽分極し、窒素の電気化学インプランテーションを行った。その結果、Ti-N、Fe-N、Al-N、Zr-N、Ga-N、Cr-N、Zn-N、SUS430-N、SUS304-Nの形成に成功した。この研究過程では、溶融塩中にLiHを添加すると窒化物形成が促進されること、電気化学インプランテーションによる窒化の特徴として、電解電位により窒素濃度を制御できることを明らかにした。また、時間に対する窒化物の成長が放物線則に従うことから、窒化層中の窒素拡散が律速過程であることが示された。溶融LiCl-KCl-RECl_3(RE=Y、La、Ce、Pr、Nd、Sm、Gd、Tb、Dy、Er、Yb)中において、種々の金属電極を陰分極し、希土類元素の電気化学インプランテーションを行った。その結果、Ni_2Y、Ni_2La、Ni_2Ce、Ni_2Pr、Ni_2Nd、Ni_2Sm、Ni_2Dy、Ni_2Yb、CoGd_3、Pd_3Y、Pd3La、Pd_3Ce、Si_2Er等が高速形成することを明らかにした。透過型電子顕微鏡等による分析の結果、この高速形成が粒界近傍での原子の高速拡散に起因する可能性を示した。さらに、このように形成させた希土類合金を電極として陽分極を行うことで、希土類元素のみを選択的に溶出させる「電気化学ディスプランテーション」が可能であることを見出した。これによれば、電位や電気量を制御することで、合金中の希土類元素濃度声制御可能であることも明らかにした。, 日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 2000年 -2003年, 基盤研究(B), 京都大学電気化学インプランテーションによる窒化物形成

後藤 琢也

平成13年度は、電気化学インプランテーションによる窒化物薄膜形成のモデルケースとして、2元系窒化物のCr-N、Al-Nおよび3元系窒化物のFe-Sm-Nに関して、電気化学パラメータと得られる窒化物の相関を明らかにすることを第一の目的とした。その結果、Cr-Nに関しては、窒素濃度も、電解電位が貴である試料ほど、高くなることが分かった。即ち、電気化学インプランテーションを用いることで、電解電位により不定比性の遷移金属窒化物中の窒素濃度を、容易に制御出来ることが示せた。 次に、形成させた窒化物薄膜についてXPS、X線回折、DTA、SEMなどを併用して、本手法による窒化物形成メカニズムの解明を行った。その結果、吸着窒素の化学ポテンシャルが、形成した窒化物中での窒素原子の拡散速度および、表面形態等に影響を与えていることが分かった。また、窒化アルミニウムについてフォトルミネッセンス測定したところ、可視光領域に発光が観測された。このことは、本プロセスにより得られた窒化アルミニウムに欠陥が導入されたことを示唆する結果であり、不定比型遷移金属窒化物のみならず窒化アルミニウム等の典型金属窒化物に欠陥を導入することが出来うる有用な方法であることが明らかとなった。また、3元系窒化物についても、電解電位を種々変化させることにより、それぞれの電位に対応した3元系の窒化物を得ることが出来ることが分かった。 これらの研究と並行して、窒素ガスの陰極還元反応を利用した高効率なナイトライドイオンの供給を可能とする窒素ガス電極を目指し、電極材料と構造に関し検討を行った。具体的には、平成12年度の研究で分極特性が優れていることが明らかとなったニッケル多孔質を電極基体に用い、これに触媒となる金属を担持することで、庚なるガス電極の性能向上を目的とする実験を行った。その結果、ニッケル多孔質電極に白金族微粒子を極微量単担持することで、未担持ニッケルと比較して約5倍程度分極特性が向上した。, 日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 2000年 -2001年, 奨励研究(A), 京都大学凝縮プラズマ系下の金属-超軽元素化合物生成機構の基礎的解明

冨井 洋一; 雨澤 浩史; 桑原 秀行; 高田 潤; 野平 俊之; 後藤 琢也

昨年度に引き続き、以下に示す予定の2小研究項目を遂行し、以下の成果を得た。 1.凝縮プラズマ系反応による、非平衡物質の創製と高機能性およびマイクロキャラクタリゼーション 前年度のTi-N系での成果を踏まえて、Al-Ti-C系の物質創製が試みられた。 Al-Ti-C系は、AlTiやAl_3Ti等の化合物を高温の液体下では容易に生成するが、これらの化合物の分離・成長が著しく、マトリックスの強化にはほとんど効果が認められなかった。しかしながら、このようなAl-Ti系に、CH_4を添加したプラズマガスを高温(【similar or equal】1400℃)の融体下で作用させると、表面に特異な厚膜が生成した。この厚膜は、厚さが【similar or equal】mmに及び、その硬度はmHv【similar or equal】500に達することが測定され、XRD及びEPMAの分析によって、Al-Ti-Cの複合化合物の超微細粒子の分散による可能性の高いことが示唆された。 2.凝縮プラズマ生成非平衡物質の熱力学的安定性 この以上に硬度値の高い厚膜の安定性が、熱的及び腐食環境下で調べられた。その結果、耐食性に著しい向上が認められ、900〜1000℃の高温下でも安定であった。Al-C系では空気中の水分によっても容易に分解されるが、この厚膜は水中でも何ら腐食することなく安定であった。この原因は、Al-C系にTiをプラズマ反応によって非平衡的に含ませることによるものと解析された。 以上のような実験的進展と成果の蓄積に伴い、プラズマ材料創製から実用化に向けた今後の課題として以下の点が指摘された。 (1)Al-Ti-C系厚膜部の微細構造の透過形電子顕微鏡による解明 (2)Al-Ti-C系厚膜組成のマトリツクスアルミニウムへの分散法の確立 これらの2点の実験的解明と確立については、今後も引き続き行われる。, 日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 2000年 -2001年, 基盤研究(B), 京都大学フルオロ酸層状化合物を前駆体とした機能性電子材料の創製

萩原 理加; 後藤 琢也; 野平 俊之

フルオロ酸層状化合物であるフッ素-グラファイト層間化合物(フッ化グラファイト)の化学的・熱的性質の解明を中心に研究を行い、新規な材料創製への応用を検討した。フッ化水素の存在下で単体フッ素ガスとグラファイトの室温反応により合成されるフッ化グラファイトは、層間に少量のHFを含有しているが、液体アンモニアとの酸塩基反応や減圧下250℃前後での加熱処理により除去が可能であることを見出した。この手法は均質な電子伝導材料を作製する技術として応用できると考えられる。これらの操作後の化合物を無水液体HF中に浸漬すると、層間へのHF分子の再挿入が起こる。フッ化グラファイトと層間のHFとの相互作用は比較的強く、挿入層の層間距離を30pm前後増大させるほか、化合物の導電率を一桁程度減少させることが確認された。他の数種のプロトン酸やフルオロ酸についても層間への挿入を試みたが、いずれも反応しなかったことから、HF分子の小さな体積と大きな極性がフッ化グラファイト層間での容易な拡散を可能にしているものと考えられる。第1ステージ構造のフッ化グラファイトは、炭素-フッ素間に比較的強固な半イオン結合を有するため350℃付近まで安定であるが、これ以上の温度では熱分解反応が進行する。この際にステージ数の増加は確認されず、直接残留炭素を生じることが明らかになった。熱分解の際に採取されるガスや反応容器の内壁上への堆積物の分析により、反応性中間体ガスCF_n(n=1-3)の発生が示唆された。網面を構成する炭素原子の一部がこれらの分子に含まれて放出されるため多数の構造欠陥が生じ、残留炭素の結晶性は低い。結晶a軸、c軸方向の結晶子サイズLa、Lcは、ホストの純グラファイト中ではいずれも100nm以上であったが、残留炭素中ではそれぞれ50nm、5nm程度に減少し、また網面間の距離は約14pm増大する。, 日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 1999年 -2001年, 基盤研究(C), 京都大学溶融塩を反応媒体としたアンヒドラス合成プロセスの確立

伊藤 靖彦; 野平 俊之; 後藤 琢也; 萩原 理加

本研究は、溶融塩を用いた材料合成に必要な、溶融塩の精製、生成物の分離・回収操作等のプロセスを一貫したものとして発展させたアンヒドラス合成プロセスを確立することを目的としている。平成11年度は、従来の電解セルを1/2以下にスケールダウンし、塩の使用量を約1/10に押さえながら、従来と同程度の材料形勢が可能であることがわかった。平成12年度は、ガス精製装置付グローブボックス内に電解セルを組み、塩の真空乾燥、真空加熱乾燥等をすべてグローブボックス内で行うことで、溶融LiCl-KCl系の不純物水分量を従来より1/10に低減させることに成功した。さらに、予備電解により脱水精製した溶融LiCl-KCl-DyCl_3中で、Niをカソードとして定電位電解を行うと、DyNi_2合金が2時間で60μm形成することが分かった。また、溶融LiCl-KCl-SmCl_3系でNiをカソードとして定電位電解を行うと、SmNi_2合金が1時間で20μm形成することも分かった。さらに、特定の電解条件の場合に電極表面に形成するDyOCl等は、1M程度の塩酸で処理することにより、除去可能であることも見出された。平成13年度は、従来の温度では不可能である材料の合成を行うため、新しい中温もしくは常温溶融塩の探索と合成を行った。中温域では、LiBr-KBr-CsBr系が融点約230℃と、溶融アルカリハライド系の中では非常に低融点であることを明らかにした。さらに、この溶融塩中へLiHを添加した系においては、ハイドライドイン(H^-)が存在すること、および、その電極反応を利用して金属の水素吸蔵特性が評価可能であることを見出した。常温溶融塩としては、前年度までに世界に先駆けて合成に成功したEMIF・2.3HFに関して、詳しい電気化学的検討を行った。その結果、電位窓が約3.2Vであり、導電率が25℃において100mScm^<-1>であることが明らかとなった。この導電率は、25℃における常温溶融塩の中では、最も大きなものであり、キャパシタなどへの応用が可能であることを見出した。, 日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 1999年 -2001年, 基盤研究(B), 京都大学低温溶融塩を用いる新規な水素-リチウム熱再生型燃料電池

伊藤 靖彦; 野平 俊之; 後藤 琢也; 萩原 理加

本研究は、EMIC(エチルメチルイミダゾリウムクロリド)-AlCl_3系低温溶融塩を用いる新規な水素-リチウム熱再生型燃料電池の開発を目的としている。平成12年度は、水素源として水素化アルミニウムリチウム(LiAlH_4)を添加した、LiCl緩衝中性溶融塩系(AlCl_3:EMIC:LiCl=1.1:1:0.2)における水素電極反応を調べた。浴のラマン分光分析の結果から、水素を含むアニオン種(Al_2Cl_6H^-、Al_2Cl_5H_2^-等)の存在が示唆された。W電極を用いた電気化学測定の結果、-0.4V(vs.Al(III)/Al)よりも貴な電領域において、これらのアニオン種のアノード酸化による水素ガス発生が起こることが確認された。また、電極にPdおよびTiを用いた場合、電極中への電気化学的な水素吸蔵が起こることも分かった。さらに、一度水素を吸蔵させたPd電極を-0.7Vで保持することにより、電極中の水素が電気化学的に放出されることも分かった。しかし、この系におけるAlの析出反応が-0.8V付近に存在するため、水素-リチウム熱再生型燃料電池を構築した場合、起電力が大きくとれないことが予想される。この結果を踏まえ、新たな電解質として、水素化ホウ素リチウム(LiBH_4)を添加したEMIC-AlCl_3系低温溶融塩に関して検討を行った。ラマン分光分析の結果、塩基性溶融塩(AlCl_3:EMIC=44:56)にLiBH_4を添加した場合、BH_4^-およびB_2H_7^-が生成することが分かった。W電極を用いた電気化学測定により、-0.6V(vs.Al(III)/Al)よりも貴な電位領域でアノード反応により水素ガス発生が起こることが確認された。この浴の卑な側の電位窓限界は、約-1.8V(vs.Al(III)/Al)であるため、水素-リチウム熱再生型燃料電池を構築した場合に、起電力は1V以上得られる可能性が示された。, 日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 1999年 -2000年, 萌芽的研究, 京都大学研究シーズ

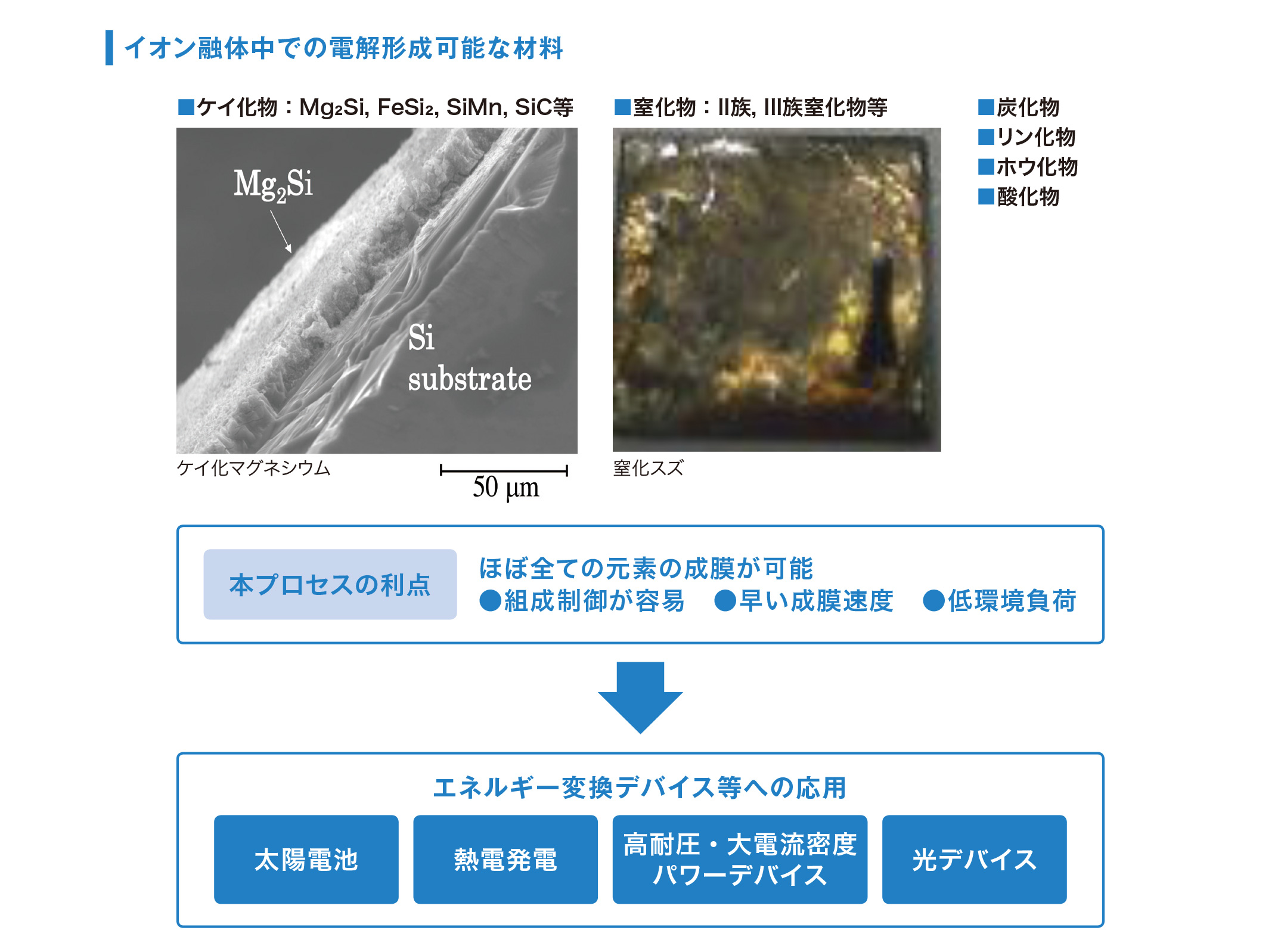

- 電解プロセスによるエネルギー変換材料の 創生とその応用キーワード:電気化学:固体物性:エネルギー変換: バンドギャップ工学:溶融塩電解:資源有効利用研究テーマの分野:化学・ナノテク・素材関連研究者所属・研究者名:理工学部 環境システム学科、後藤 琢也概要:本研究室では、電解プロセスにより容易に、窒化物、ケイ化物、ホウ化物、炭化物等の化合物半導体を創生できることを見出した。そこで、本プロセスにより得られた材料の各種物性を調べることにより、得られた材料のエネルギー変換やパワーデバイスへの応用可能性について研究を行っている。使用用途、応用例等:太陽電池、二次電池、熱電変換材料、パワーデバイス等備考:従来法と比較して、低環境負荷元素のみを組合せて、低エネルギーで化合物半導体の形成が可能。

特許情報:特願 2012-266029

特許情報:特願 2012-266029